I

スリーマイル島の事故を知ったのは1979年3月29日の朝だった。「放射性蒸気漏れる米の原発 冷却水ポンプが壊れ」という見出しの短い記事が朝日新聞朝刊の第一面にあった。記事は小さかったが第一面にあることで異例であり、最大級の深刻さを意味していた。私たちが日本でこの朝刊をよんでいる時刻は、ペンシルバニアの現地では事故発生一日目、3月28日の午後だった。現地では晩になって家にかえってはじめて事故のことを知る人たちも少なくなかったのだから、奇妙な感じにとらわれてしまう。

その日の夕刊で、ということは現地は28日の夜中という時刻なのだが、各紙とも最大級の扱いをはじめた。朝日は「炉心破損の疑い 五百人汚染の恐れ 安全装置作動せず 十キロ先でも放射能」、毎日は「史上最悪の原発事故に 冷却水漏れで拡大 従業員が放射能汚染か」、読売は「核燃料とけ出す」という大きな見出しをのせた。多くの人たちが事故三日日の3月30日になるまで事故の深刻さをまったく知らなかったという現地の状況とかさねあわせると、報道の奇妙なかたよりがみえてくる。

大事件を期待しながら新聞を手にとる読者の貪欲と、自分は安全圏にいるという思いこみという、私たちの例の皮肉な二重構造が顕在化しただけのことではない。原子力発電という、まるで巨大な機械装置のような社会制度に最初から組みこまれているかたよりではないのかと私は思う。たしかにこれはただの直観だといえばそれまでなのだけれど、この制度では人間が主人かどうかはまったく疑わしい。

発電所で「敷地内緊急事態」が発令されたのは午前7時まえだった。「一般緊急事態」の発令は約半時間後である。発電所の制御室にはコンピューターがあり、警報装置がはたらいた場合、どの警報装置かを知ることができ、また原子炉内の温度や圧力をくわしく知ることもできるよう設計されていた。

ところが、このデータを打ち出すコンピュータには、予期せぬ落し穴が待っていた。コンピュータは数多くの情報を短時間に処理することには極めてすぐれている。しかし、その処理したデータを人間(今の場合、運転員)に知らせるには、プリンターなどで打ち出すより方法がなかったのである。そのプリンターが一つの情報を打ち出してくるのに、実に約六秒もかかったのである。一秒間に11もの情報が入ってくるのに、その情報をすべて打ち出すのには、実に一分間以上の時間を必要としたのである。

「そんな馬鹿な!」と思われるかもしれないが、その馬鹿なことが、近代技術の粋をこらしたはずの原発の中で現実化していたのである。二台のコンピュータの打ち出しは、どんどん遅れはじめた。コンピュータのふんづまりがおきたのであった。運転員は驚きあわてたことだろう。アラームはどんどん増えてくる。何がおきているのかを真っ先に知らせてくれるべきコンピュータが、のんびりとキーを打ち出している。

事故発生一時間後の5時0分の時刻に、コンピュータが打ち出していたのは、実に事故発生14分後の4時14分の情報でしかなかったのである。実に46分間もの情報遅れであつた。事故発生から時間がたつにつれて、その時間遅れはどんどん大きくなり、7時少し前には、たまりかねてコンピュータ内のふんづまり情報を捨てさり、新しい情報を知ろうとしたのであった。それも、すぐに時間の遅れとなってあらわれた。

原子炉内に異常が発生していたことは明らかであった。放射線モニターも多量の放射線もれを示しはじめたのである。運転員は驚いた(事故発生10時間後には、その遅れは実に161分にも達したのであった)。

結局、7時前後に、あいついで「発電所内緊急事態宣言」「非常事態宣言」が出されることとなるのである。

(荻野晃也「隠されるTMI事故」、『技術と人間』1980年4月号)

7時すぎには、敷地外での被曝線量を予測する計算が完了し、風下約2キロメートルのゴールズボロで時間あたり40レントゲンという数字がでた。いわゆる「生涯許容線量」を6時間ほどであびてしまう計算になる。この数字は、格納容器圧力が0.1気圧強だったのを3.4気圧で計算したための誤りだったといわれているが、私には真偽のほどはわからない。真だとすれば、格納容器内圧力にしたがって放射能もれ率をさしかえるだけで、すぐにより適切な解答がだされたはずではないのか。いまのところ私は、そういう訂正があったという記録を知らない。

いずれにしても放射能もれは周辺住民には知らされなかった。 住民に、それもたまたまハリスバーグのラジオ局WKBOをきいていた住民に、すぐに目の前の原子力発電所では故障があったが、島の外にはまったく危険がないというニュースがつたわったのは、8時25分だった。9時すぎにAP通信が全国の新聞社、放送局にながした速報は、一般緊急事態が発令されたが放射能もれはない、というものだった。「一般緊急事態」の定義は「一般公衆の健康と安全に深刻な影響をおよぼすおそれのある事態」なのだから、矛盾もいいところだ。

住民が味わった不確かさの源泉は、発電所を日のまえにしながら、放送局をつうじての時間おくれの、それも希薄な、言葉の断片にたよらざるをえなかったことにもあったろう。多くの住民たちが、ニュースをきいて電話をかけてきたボストンやワシントンの親戚や友人から、はじめて、たいへんな事故だと教えられたことは特記事項である。情報の中央集中は歴然としている。

周辺市町村の長たちが、このことで怒っていたということは、皮肉なことに有名になり、全国につたわった。ミドルタウンの市長ロバート・リードは8時45分ごろから一般緊急事態がなになのかつかもうと、電力会社メトロポリタン・エジソン社とコンタクトをとろうとしていた。連絡がついたのは11時ごろだった。電力会社のゲーリン氏は、放射能もれはないとリード市長にいったが、一分もしないうちに市長が車のなかのラジオのスイッチをひねると、ニュースは放射能もれがあったとしやべっていた。ハリスバーグの市長ポール・ドートリッチが事故を知ったのはボストンのラジオ局からの9時15分にかかってきた電話取材でだった。

情報が地元にながれなかったというだけのことではない。それ以前にもっと深いところで、科学の誤用と、具体性の無意味化とでもよぶべきものが事態を支配していた。地域は、地域ゆえにもつはずの力をすでにうばわれている。

科学技術が大きなボロをみせたはずの出来事だったにもかかわらず、危機に際しての政策決定がことごとく科学技術に依存しているかのごとくみえた出来事でもあった。住民を退避させるかどうかは、結局のところは線量計の針がどこまでふれたかという報告や推定計算のはじきだす数字に頼らざるをえなかったかのようにみえるのだ。

貧弱な測定値をめぐつて、技術官僚にまつわりついた記者たちの質問の雨や、水素爆発の可能性についての相違する推定にふりまわされた政策決定者たちの詳細をながながとのせるスペースはここにはないが、正直にいって、私たちがその場にいたとして、この依存の構造からどれだけ自由でありえただろうか。しかし同時に、支配的立場にあるものは、すこしちがう身ぶりで事態をみていたということも疑いない。

3月28日午前9時22分、ゴールズボロでの空気サンプルからこあたり0.01ピコキュリーのヨウ素131が検出され、9時50分には0.012ピコキュリーのヨウ素131が検出された。

四日間の火災で20,000キュリーのヨウ素131を放出したといわれる1957年、イギリス、ウインズケール原子炉事故に匹敵するヨウ素放出が考えられていたはずである。ウインズケールでは事故のあいだ、施設内と周辺地域で約13,000の空気サンプルがとられ、最高1ccあたり0.45ピコキュリー、平均濃度は1ccあたり0.0045ピコキュリーであつた。

ゴールズボロでの検出濃度はウインズケールの平均よりもひとけた高いものだった。国際放射線防護委員会の連続被曝許容規準1ccあたり0.003ピコキュリーの約三倍である。

ウインズケールの事故では周辺農場の牛乳がひどく汚染され、約200万リットルが海にすてられている。スリーマイル島周辺の酪農地帯におなじようなことが危惧されて当然だったのではないか。じつはこのゴールズボロの空気サンプルの0.01ピコキュリーは測定まちがいだとされている。あとで、州の放射線防護局の高精度の分析器にかけるとヨウ素は検出されなかったというのだ。しかし28日の午前中はこの数値以外に頼るべきデータはなかったはずなのだ。

州警察のヘリコプターでハリスバーグのホリー・スピリット病院にゴールズボロからの空気サンプルがはこばれたのは午前11時前後であり、さらに放射線防護局にはこばれたのは11時10分だったといわれる。それからの検出にどれくらいの時間がかかったのか知らないが、スクラントン副知事と昼の記者会見にでた放射線防護局のドーンサイフは、例によって健康にはまったく害がないという嘘をまじえてだけれども、ゴールズボロでヨウ素が検出されたことをしゃべっているのだ。彼らが大惨事──経済的な大損害──をおそれていなかったはずはない。

スリーマイル島周辺の各農場が、牛乳会社から電話で、乳牛を畜舎にいれるよう指示されたのは、この28日の午前中だった。牛乳会社はメトロポリタン・エジソン社からの助言だという。

この事実をきいた新聞記者ジム・ヒルが確認をしようと電力会社に連絡をとると、メトロポリタン・エジソン社は、当方はそのようなことは関知しないと否定したという。西岸にあるフィッシャー農場のジョアンが、牛乳会社の集荷係にきくと、ラジオで緊急事態解除のアナウンスがあるまでだという。「緊急事態がはじまっているなんていうアナウンスはきいてもいないのにね」

II

「世界に、こんなことがあるものかね! 世界に、幻術師と幻術のカがこんなにつよく、わしの主人のいい分別をこんなばかばかしい乱心にしてしまうつてことがあるものかね!

おお、旦那さま! 旦那さま! わしゃ、神様のお身分にちかって言うだが、自分をようく見なせえよ。そして、自分の名誉をかんげえてね、おめえ様のこころをみだして、だめにしちゃったくだらねえことを、信用しねえでくだせえ!」

「わしを大事に思えばこそ、おまえはな、サンチョ、そんな口をきくのじゃ」と、ドン・キホーテが言った。「それに、おまえは世の中のことに経験がないんで、多少の困難をとものうことがすべて、ありえないものと見えるのじゃ。だが、いつかも話したとおり、そのうちには慣れようし、わしがこの下で見てきたことを、またいろいろ話して開かそうから、それで、おまえも、わしが今話したことを信ぜざるをえなくなろう。このことの真実は、言い返しもあげつらいも許さぬからな」

(セルバンテス『ドン・キホーテ』 岩波文庫)

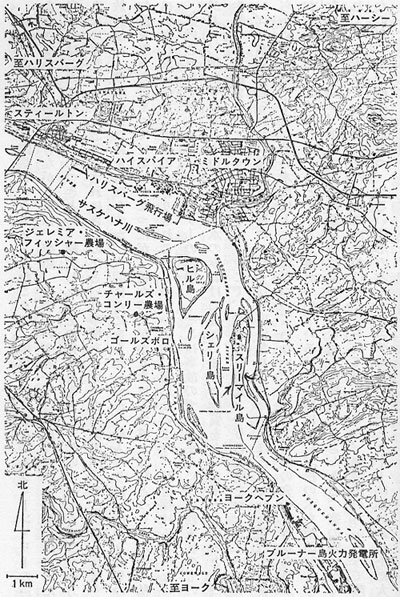

ニューヨーク州にはじまるサスケハナ川は南へくだりペンシルバニア州で北米大陸東部の長大な山脈、アパラチアの最東部を横ぎり、やがてチェサピーク湾へ、大西洋へと流れこむ。アバラチア山脈はいくえにも重なる大地の、森林におおわれたひだで、東から西へ、そして南西、南へとゆるやかに弧を描き、茫茫とつづく。平行してはしる、いくつものながい尾根と、ながい谷間の連続。

ペンシルバニアの州都ハリスバーグから山をのぞめば、4、5キロさきに、いちばん南の尾根ブルー・マウンテンが、川によってえぐられ、東西に分断されているのがみえる。ブルー・マウンテンのむこう側、北には、セコンド、サード、ピーターズ、ハーフ・フォール、べリーまたマハンタンゴという名のついた尾根尾根が平行してはしる。セブン・マウンテンズ──七つの山──という呼びかたをきいたが、もうひとつ北にあるターキー・リッジ──七面鳥尾根──をいれてかぞえれば、七つではおさまらない。その北にもまだ尾根の繰りかえしはつづいている。サスケハナ川はその尾根尾根をことごとく東西に分断しながら流れている。氷河の浸蝕による渓谷なのだろう。

山脈を横ぎったあと、川はハリスバーグをとおりすぎ、なだらかな起伏のつづく酪農地帯のなかを流れる。ハリスバーグから南東へ約18キロくだったところで川は小高い丘陵を横ぎる。ブルー・マウンテンからくらべればかなり低い陵線は、川のなかに飛び石のような断片を残して、やはり東西につらなっている。川のなかの断片はヒル・アイランドと呼ばれる小高い島で、その北側には氷河期の遺物、大きな岩石が深い森の下に折りかさなっている。シカやウサギの猟場になっているこの森林島には、白人が征服する以前の住民が残した土器などがでるという。サスケハナ──泥の川という意味らしい──という言葉を残して、彼らはもういない。

丘陵を割った川はここで東から南へと流れをかえ、1キロほどだった川幅は2キロ半ほどにひろがる。そこにふたつ並ぶ大きな中洲のひとつがスリーマイル島だ。

1972年ときいたとおもうが、大水があって中洲は完全に水没したことがあるという。スリーマイルアイランド原子力発電所一号基は建設中だったはずだ。1975年の大水のときにも付近の住民は避難したときいた。そのときには島が完全に水没することはなかったらしいが、いずれにしても、なぜそんなに条件の悪いところに発電所をつくつたのか不思議に思ってあたりまえだ。

スリーマイル島は1900年前後にはすでに電力会社、あるいはその前身、の所有になっていたという。ペンシルバニア西部、オハイオ川流域のピッツバーグ産業地帯は、あるいは東にあるデラウエア川流域フィラデルフィア産業地帯は、すでに立地的に蝕和状態だったのではないだろうか。あるいは飽和状態になることを先どりして、水量豊かなサスケハナ川流域を工業化するプランをもっていたのではないだろうか。1900年頃には産業資本が主要河川流域の土地を手にいれるということが全国的な傾向だったのかもしれない。現にサスケハナ川は工業施設をそこかしこにかかえながら流れている。時代の進行は経営者たちのプランどおりでは、もちろんなかったとしても、もてる者は有利である。用地獲得の手間にくらべれば、数年に一度あるかないかの水没のコストはとるにたりないということであったにちがいない。

8月のよく晴れたある日、私たちはランカスターから車で田園の緑のなかをはしり、この大きな中洲がふたつならぶサスケハナの西岸ゴールズボロを訪れた。私たちとスリーマイル島のあいだには、もうひとつの島、シェリー島が横たわり、私たちはシェリー島の岸辺にはえる木木のうえに四つの冷却塔がたちならぶ発電所をみていた。私たちとは、数人の日本人、それに三人の地元の人たちだ。

「むだだよ。いったって、なにもわかりはしない。原発をみたところでなにがわかる? 建物がみえるだけだよ」 そう、おおむねそのとおりなのだ。どこの原発にいっても、敦賀にいっても、美浜、高浜、大飯、どこへいっても、いつもどう手をつけたらよいのか、どこをどうみたらよいのかもわからない白々としたコンクリートの建築物をみるだけで、ひきあげるしかないのだ。目にみえない放射能をふきとるべく、床にはいつくばりゴシゴシやっている労働者を壁のむこうに思い描くのは、容易なことではない。おおむね、私たちは目にうつるだけのものを見る。それも、もちろん、目にうつるはずのものを見落しながらだ。

この岸辺からも風景はなにごともなかったようにみえる。釣にでているボート、水上スキーさえみえる。3月28日の事故で一躍世界的に有名になった原発を背景に記念写真をとるのは絶好じゃないか。私はスリーマイル島まできました。せいぜいそれぐらいなのだ。

おおかた私たちは充分な言葉をもたず、ただそこにあるだけの発電所をまえにして、ただそこにいるだけである。私たちは考えられず、行動もできない。あれが冷却塔で、下にあるのが格納容器、原子炉はそのなかにある、青い箱みたいにみえるのがタービンにあたる、という程度以上に語彙が分化し、経験が深まるなどということは、文字どおり想像をこえている。

おおかた興味のもちようさえないのだ。原発技術官僚は、もちろん、この表現されることのない平均的人間の無力さかげん、疎外を知っているにちがいない(賢い管理者は、さらに、疎外された人間でさえ破壊という目的をもつときは、たちどころに参加者になれるということも知っているにちがいない)。その見えない壁は科学技術社会の暗黙の了解、専門の外にいるものは専門を理解しないし、理解する必要もないという分別ではないか。おまえは、実りがあるかどうかもわからない領域に、こりもせずに足をつっこむのか。領域とは、それがなんであろうと、すなわち雑事の連続であることは知っているだろう。そうでなくても収拾のつかなくなっている自分の生活に、またまたエネルギーと時間をうばう繁雑なことがらを加えることはない。友人は多くのふつうの人がそうであるように賢明である。はじめから限界をこころえている。

しかしわが友人は、こうもいった。情報ならば日本にいたって手にはいる、と。

意味するところは、おそらく額面以上だ。つまり、すでに、あるいはいつも、私たちは現地にいなくても、知っている、わかっているという感覚。新聞がかくこと、テレビがうつしだすことがすべてである、もうすこしおおげさにいえば、それが世界だと信じているかのようだ。特派員たちによって送られてくる記事は、それがサスケハナの河畔でかかれようが、ニューヨークのビルの一室でかかれようが、現実のカオスではなく、特派員の有能を証明すべく要領よくまとまっているにちがいない。それを、おおかた、私たちは世界として受けとっているのだ。レポーターはレポーターなりにペストをつくし、読者はますます読者であることに専念する。おかげで、私たちの近代的世界はわかりやすく、疑いをさしはさむ必要は一見ない。

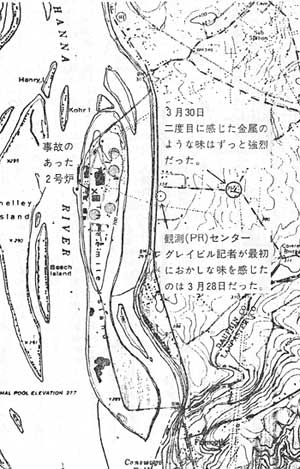

案内役の女性、ジェーン・リーはすごい早口である。私たちがたっているゴールズボロの岸辺に住むウィトック氏によれば、事故の朝にはボーイング・ジェット機が地上すれすれに、自分に向かって飛んでくるような轟音がしたというのだ。彼女自身も一度そういう轟音を開いて何がおこったのかと驚いた経験があると、身ぶりをまじえて訴えるようにはなす。

これも日本での報道では伝えられなかったことだ。轟音がした? なんの音だろう。わかるはずはない、私は素人だ。しかし、なんの音だろう? それほどの音ならば、それもこれほどの大事故のときの音ならば、重要なことだったにちがいない。しかし、わからない。同行の大阪の弁護士藤田さんたちも、さあなんの音でしょうかね、という表情だ。世のさもしい連中がこの文章を読んで、弁護士さんの知識はたいしたことがないなどと非難する材料にならないことを願うしかないが、四国の伊方原発訴訟で、何年間もきたえられ、国側証人の役人科学者を顔色なからしめた彼らも、首をかしげるのだ。

発電所にくわしい技術者ならば苦もなく、二次冷却系をまわっている数十気圧という高圧のかかった水蒸気を一気圧の環境中に放出したときに出た音である、と答えるはずのことなのだ。

しかし、住民ジェーン・リーには理解をこえた驚愕の体験であり、そのはなしをきく私にとっては即座には考えようもない、そのままきいておくしかないことである。数えきれない不明、未解答、そしてなんといっても圧倒的分量の生はんかな解釈の混沌に、またひとつクエスチョン・マークがつけくわわることになる。

そのクエスチョン・マークには、脚注として、またひとつの物語りがつけくわえられる。10月にもう一度訪れたときにきいたはなしでは、この轟音は、こんどの事故のまえにも少なくとも六回おこったそうだ。そのたびに、近くの民家の窓をふるわせ、深夜のときには住民はべッドからとびだしたりしている。なぜ、これほど単純素朴、直接的かつ確かな、人間の五感による驚愕の経験が、報道にとって価値がないのか?

さらに脚注ひとつ。轟音は住民避難への緊張が高まりつつあった3月30日の朝にも聞こえたのだ。ウエスト・チェスターというリベラルな町の新聞デイリー・ローカル・ニューズには、UPIの記者エミール・スベイリスが島のすぐ東岸にあるPRセンターでこの音を聞いたとかいている。8時42分、圧力の高くなったタンクのひとつが放射性ガスを大気中にふきだしたのだ。たくさんの報道関係者がそこにはいたはずである。しかし、デイリー・ローカル・ニューズにしかこのことはかかれていない。いや正確にいおう、私が目をとおした新聞の山のなかには、それ以外におめにかからなかったのだ。もちをん日本の新聞にかかれてはいない。ニューヨーク・タイムズにも、ワシントン・ポストにも。専門家は言うにちがいない、音がでるのはあたりまえですよ、驚くことはない、重要なのは放射能が何キュリーか、何マイクロ・キュリーか、被曝量が何レントゲンか、何ラドか、何レムか、何ミリレムかであると。その頭の質がどうであろうと電力会社も、原子力規制委員会NRCも、その言語でしゃべり、一夜づけの新聞記者たち、そして私たちも、その言語に右へならえをする。わかろうが、わかるまいがだ。

報道陣にとって、この手の事故のおそろしさは、そして取材の段どりは、圧倒的に言葉と言葉のやりとりにもとづき、感覚の証拠は極限にまで小さい役割しか果たさない。ひとにぎりの専門家のなかの、またひとにぎりの頼りになりそうな専門家のまわりに群がり、その言葉にすがる以外、どうしろというのだ。電力会社のジョン・ハーバインは300から350ミリレムだといい、知事の報道担当官ポール・クリッチロウは1,200ミリレムだという。発電所の南で二5ミリレムだって? いや電力会社は20ミリレムだといっている。え、そんなのは誤差範囲? 誤差範囲? クリッチロウは風下で120ミリレムになるはずだといっていた、あれはどうなるんだ。おい風下はどっちだ。いや諸君は理解していない、120ミリレムは理論的に可能だということだ。理論的に? 私たちはどうすればいいのか? 理論的な危険に対処すべきなのか、おそろしげな線量が実際に報告されるまでここにいるべきなのか?

ことの真相はといえば、28日、事故の第一日の夜もあけぬうちに住民は避難するべきだったのだ。そう、理論的に。高級官僚たちが、現場にかけつけた技術スタッフからの、あまりにも恐ろしげな報告と勧告に、完全に判断力を失ない時をすごすうちに、まったく幸運にも炉の状況はましになり、最大惨事にこそいたらなかったという次第なのだ(もちろん、事故は断じて真空のうちにおさまったわけではない。その運命はいかにピエロ的であろうと、現場技術者たちにはいくら敬意をはらってもおしくはない)。

それにである。州知事が妊婦と学齢まえの子どもたちの退避を勧告した30日金曜日の昼までに、すでに、政府と産業界の設置した政治的許容値さえはるかにうわまわる放射能は流れだし、人命と健康にとり返しのつかない害をあたえたのはまぎれもないことなのである。

そして実際的には、あの事故のまえにも繰りかえしあったという轟音をきくたびに住民は退避をしたとしても、まったく滑稽とはいえなかったのだ。そして、私たちの目であり耳であり、それ以上に知識であるはずの、命をかけた数百人の取材陣はガイガー・カウンターを手に、畑に、森に、町に、風下へ、風下へとはしるべきだったのだ。もちろんこれは悪い冗談だ。酷というべきだ。しかし、原子力規制委員会NRC最高幹部たちが、自分たちは盲同然であると泣きごとをいっているとき、社会の各階層のそれぞれの役割はなんだったろうか。AP通信社は記者たちに放射能から身をまもるためのマスクと防護服を送ったのだ。

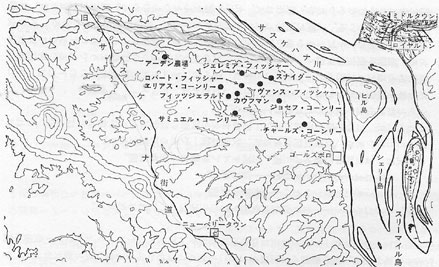

私たちをゴールズボロに案内したジェーン・リーは、島から5キロ半ほどはなれた西岸の、フィッシャーさんの農場に住んでいる。スリーマイルアイランド一号炉が営業運転をはじめて2年ごろから周辺の農場に目だってふえた動物の出産異常、発育不全、その他その他の、おかしな病の徴候にきがつき、役所に、専門家に、耳をかすよう訴えてきたが、例によって例のごとく、今日の今日までだれも動かなかった、こんな事故がおこったいまでさえ、だれもだ、という。猫のことをアヒルのことを牛のことを、発電所のある東から風がふくときは天気が悪く、ちょうど農場のあるゆるやかなこの谷間へと低く空気がたれこめることを、フィッシャー氏は帽子をかぶっていたが首のうしろが陽に焼けたようになり──そう事故の後だ──目もひどくやられたことを、しやべりきれない多くの事実を、気がかりをいっきょにはきだす。

私たちの不自由な外国語というカスミのむこうで、早口でまくしたてるジェーン・リーの声をききながら、おそまきながら私は、突然、事情をいやというほどはっきりと理解しはじめた。私たちはこの国の人たちのつきとめ、結論した、その見解をききにきたのではなく、この途方もない混乱のなかに放りだされにきたのだという事情を。原子力発電所が、そこからもれだす放射能が、環境中になにをもたらすか、人間になにをもたらすか、素人なりに、ひととおりの知識を私たちはもっているはずだったが、彼女の気がかりをはらす答えはひとつもでない。私は彼女においつき、できるかぎりもれこぼしのないよう、忘れないよう、耳を傾けるしかない。

案内されたチャールズ・コーンリーの農場──そこは事故のずっとまえに白い粉末状のものがふり、畑はうっすらと白くなり、水のみおけの底にたまった物質をかいだそうとすると水は牛乳のようにまっ白になったという──そこで、私たちは夏だというのに葉をおとしているリンゴの木をみせられた。農場は川岸につづく丘の項にあり、3キロ半ほどはなれた発電所はまぢかに見える。小さな若い木はほとんど葉がついていない。大きな木も枝の先のほうから葉がおちている。よくみれば、ひどく小さな実がついている。家の裏にならぶ松の木も梢がおじぎをしたように曲り、茶色になった葉をつけ奇妙にねじ曲った枝もたくさんある。家の陰にかくれている木よりも、外側にたつ木のほうがひどくやられている。そう、発電所の方からみて陰なのだ。家の南の角にたつ、まるい樹形の木──カエデのなかまだろう──は半分から上に大きな穴があいたように葉をおとしている。梢に残っているように見える葉は若葉ではないのか、しかし高すぎて、逆光で、よく見えない。熊野さんも菅さんも写真をとっている。ひどいですねえ、といいながら藤田さんは葉っぱを拾ってポケットにいれている。そんな分量でなにかわかるんですか? 小賢しくきいてみる。いや、なんかわかるはずです。熟練弁護士はひろいつづける。やっぱりプロだと思いながら、私もあわてて数枚ひろう。

私たちがゴールズボロの岸辺から、白い冷却塔のおなじみになった裾ひろがりの円筒形をみていたのは、それから数分後だった。この河岸の木はほとんどどれもこれも小枝の葉を、周辺部の葉を、落としてしまっている。「地獄の一丁目をのぞいた感じですねえ、中尾さん」と藤田さんがいう。思いこみだといわばいえ、ここらは数ケ月まえたしかに地獄だったのだ。看護婦たちのあるものは患者を残して、教師たちのあるものは生徒を教室に残して逃げてしまったのだ。サイレンは鳴り、多くの人たちが、もうここへはもどれないと思いながら家を離れたのだ。

のどかなモーターボートの音をききながら私たちはウィトック氏の庭の木を見あげ、ジェーン・リーはしゃべりつづける。この大きな檜は、こんなにみすぼらしくはなかった。二年前にここから風船をとばしたときは立派な木だったから憶えている。そして、「空気が鋼のように青い色」をしていたことを、「ロのなかに金属性の味」がしたことを、くりかえし訴える。私たちは驚きながらもスポンジのごとく、ただただ耳を傾け、答えるすべはない。すべてクエスチョン・マークなのだ。誤解のないように、この疑問符は私たちの能力によるものであり、できごとの有無を疑う印ではない。私たちはいよいよ泥沼にはいりこまねばならなくなってきた。対話をはじめなければならないほど話しをきいてしまったのだ。だれが、いつ、どこで、空気が鋼のように青いのを体験し、だれが、いつ、どこで、どんな金属の味を味わったのか? 木の葉がおちたのは、いつから、どこで? 私は彼女に問いたださなければならない。しかし彼女は、まだ、しゃべりきってはいない。私たちはきかねばならない、彼女が主人である。

時間はせまる。客人の私たちは、サスケハナ渓谷同盟の晩の集会にまにあうよう、いそがねばならない。私たちはそこの客人でもある。スリーマイル島から三十数キロ離れたランカスターのサスケハナ渓谷同盟は、炉からもれだした放射能汚染水3,000トンの川への投棄を差しとめようと訴訟をおこしている市民グループだ。ランカスター市民はサスケハナの水を飲んでいるのだ。

ちょうどテレビ番組でしゃべらされた人間が時間ぎれですといわれて虚無のなかにとりのこされるように、私たちは車にのり、ジェーン・リーは家にかえらなければならない。この春の事故以来、何度、彼女はおなじことを訪問者に訴え、訪問者は、私たちのように、そそくさと走りさっただろうか。事故の影響が地理的に広範囲であり、もっと正確にいうならば際限なくひろく、そのため私たちはランカスターの人たちの声をききに時間におわれて走らねばならない。にもかかわらず、それと少なくともおなじ重要さの順位で、深みからたぐりよせ明らかにしなければならない出来事が、そこにとり残されているのはまちがいないのだ。

77年以来、彼女が付近の農場からきき集め、農場主たちのサインをとった動物の異常の記録、そのコピーを車のなかでめくりながら、私は自分が、彼女とおなじように、いや彼女以上に素人であることを思い、あらためてぞっとした。私は獣医でもなければ、植物病理学者でもないのだ。牛の乳をしぼったこともなければ、木の名前さえわからない。なんの因果で、このようなことに足をつっこむのか?

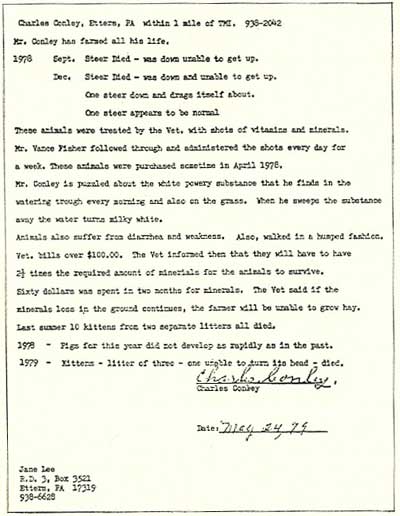

20枚ほどある、きれいにタイブされた記録はいくつかの農場での動物の死産や病気のことがかかれていて、最後には必ず農場主のサインがとってある。真偽を疑われないようにするためだとジェーン・リーはいっていた。なんの公的地位にもない彼女のようなただの住民でさえ役人を相手にするときは擬似官僚的手続にのっとることをしいられるのだ。なんども相手にされなかった経験からとりはじめた方法なのだろう。チャールズ・コーンリーの名前のかかれた一枚がある。

1978年9月、肉牛一頭死亡──立ちあがれなかった。

12月、肉牛一頭死亡──立ちあがれなかった。立ってあるくことはできないが、身体をひきずるようにして動きまわる一頭がいる。もう一頭は正常にみえる。

獣医はビタミンとミネラルの注射をうち、ヴァンス・フィッシャー──この辺はずいぶん親戚同志の多いところで、フィッシャーもたくさんいれば、コーンリーも多い。開拓以来の土着なのだろう──が獣医のあとをひきうけ毎週注射をうってやった。全部1978年の春に買いいれた牛だ。

下痢、虚弱。背をまるめてあるく。

獣医の請求は100ドル以上。獣医によれば(通常の)二倍半ぐらいのミネラルを与えてやる必要があるという。ミネラルを買うのに二ケ月で60ドルかかった。土地のミネラル不足がつづけば、牧草も育たなくなると獣医がいう。

昨年の夏には二腹の子猫10匹が全部死んだ。

1978年──今年のブタの成長は以前にくらべて遅い。

1979年──子猫──三腹──一匹は首をまわすことができない──全部死亡。

というようなことが読める。いったいこれは何なのか? ジェーン・リーは腰がよわくなって立ちあがれない猫のことだとか、屠殺場の人が、こんなに柔な骨はみたことがないといった牛のことだとかしゃべっていたが、ミネラルの欠乏という獣医の診断と関係があるのか? 発電所に関係があるのか? それに、白い粉だ! たしか今年のはじめに降ったといっていたが、去年78年、77年はどうだったのか?

ジェーン・リーの報告書の一部

「その白い粉っていうのはなんですか、中尾さん」私にきかれてもこまる。「え、だれも調べてないんですか?」そう、だれも調べてないんですよ。なんて遅れているんだ、原子力発電所が国中で動いているこの社会で、牧場に降った物質がなにかさえわからないとは、大学は存在しないのか。専門家は、知識人はいないのか。ワシントンにあつまったという反原発の数万人はなんなのか? それを日本できいてアメリカの「状況」をうらやましがったりするのは、どういうことなのか? 心の優しい数万人がどんな集会をしたか、悪く悪く想像すれば──それが私の傾向なのだが──私はにげだしたくなる。デモ? いや、テレビではないか。人の行動はテレビにむかって集約される。人はメディアこそが文字どおり目的であるかのように、テレビにうつることが、新聞にのることがすべてであるように行動しているのではないか?

西海岸について以来、ここにくるまで、あう人ごとにきいてきたことがある。事故後の環境についての調査はあるのか? 人間の健康調査は? 周辺の生物濃縮については? 答えは無にひとしかった。ここへきてついにダメをおされたのだ。

いや、期待するのが最初からまちがいだと君はいつもいってるじやないか。技術社会の洗脳というのは君のテーマだろ、素人と専門家はますます断絶をふかめ研究費の流れに左右される学問以外かんがえられない、これこそ最高の実例だ、よろこべよ、というのはメフィストフェレスの声か?

それにしても、この記録はなにを意味するのか? 下痢、虚弱、身体をひきずるようにして動きまわる牛? さっきみせてもらった発育不全のあの牛か? 春に買いいれて、その年の9月に死んだ──仔牛で買って育てて売るというのが仕事なんだろう──どこから買ったのか、同じところからほかに売れた仔牛はどうだったのか?

ほかの農場についてはどうか。あるはあるは、そこには、私はほんとに判断できないのだが、死産、早産、奇形の事例がかかれている。私にはわからないことばかりだが、ジェーン・リーにこの記録をかかせた力は、なによりも、地域に集中しておこった異常だとかんがえるのが順当ではないか。ものずきが、どこにでもある何パーセントかの異常を、それだけをあつめ、ならべて、訴えているのではなく、彼女の背後には、この谷間の、この数キロの範囲内の、具体的な農家の声があるにちがいない。今年の大事故でスリーマイル島が世間の注目をあびるまえからのことだ。

チャールズ・コーンリーの弟だったか、ジョセフ・コーンリーは、こんどの事故を知った翌日には、もうここではやっていけないと農場をすてて、ここをでてしまったといっていた。彼自身、足をひきずりながらだった、ときく。彼女の記録について、疫学的意味がないとか、統計的に意味がないとばかりいうことは意味がない。

私がジェーン・リーの報告についてふれるたびに、私がうけた反応をかいておこう。たいていの場合、人は、即座にあれだけではわからない、価値がないというのである。怠慢をきめこんだ役人の逃げ口上ではない、スリーマイル島原発の事故が子どもたちの将来になにをひきおこすのかを恐れる人たち、集会にあつまる運動の人たちの口からさえ、この反応をきくのだ。たしかに、しごくもっともな反応といえばいえる。しっかりした疫学データーではもちろんない。どこでも動物の出産異常はあるし、これでは、何匹中の何匹かもわかりはしない。しかし、あなたがたにはものごとの理屈というものがわからないのか。子どものときから牧場で動物をみてきた人たちの苦情に意味がないというのか。悪評判による経済的なダメージを当然ながら恐れてロをとざす農場の事情を充分知りながら、あえて声をあげているということがわからないのか。裁判で即つかえるような、きれいでインスタントな「科学的」証拠をほしがっているのかもしれない。科学の意味がわかっていない、だれかが努力をし苦労をしなければ、そんな証拠はでてくるはずもないという意味が。農家の人たちに疫学調査をしろ、ジェーン・リーに疫学者になれというのか。あなたがたまで、官僚の口調をまねることはない。

そう、私はつかれていた。車は緑のなかをはしり、うしろに乗っているふたりは居眠りをしている。運転をしているべバリー・ヘスは基本的に陽気な人だ。バックミラーでうしろの座席をのぞきこんでは、おもしろがる。日本人はよく眠るとでも思っているのかもしれない。もうじき結婚するという娘と13歳の男の子──こっちのほうはクリスといった──がいるこの女性には、私たちはずいぶん世話になりっぱなしである。おまえはあまり眠らなくてもいい人間なのか、という質問になった。いや、眠るときには眠りますよ、若かったころ、といってもちょっとまえのことだけれども、ぶっつづけに徹夜ができたけれど、もう無理はきかなくなった、残念ながら。そう、人間は眠らなければならないし、食べなければならない。生活があるのだ、無理はいうまい。だとすれば、問題は、いかに能率よく専門家たちの制度を動かすということなのだろうか? あくまで専門家たちの制度なのか?

III

私たちが突然ほうりこまれたこの世界は、私たちにだけでなく、そこの人たちにとっても、ひどく不確かな世界のようだった。人たちはなるほど、身近に、頻発する家畜の異常のことをきき、事故のあとの夏の落葉は異常なのではないかと気になっている。事故当時の、陽に焼けたような症状だとか目の炎症は忘れようもない出来事にちがいない。しかしいまは、だれもが、少なくとも表面上は、なにごともなく生きつづけている。

深いところに、ぬぐいがたく存在する不安はあるとしても人びとはしごとをし、日常はつづけなければならない。なにごとも明確にされないままにである。

あれほど是非を議論された原子力発電の、あれほどさわがれた大事故だったにもかかわらず、周辺住民である彼らの体験をとりあげようとする気配はほとんどない。これが現実かと、彼らは一瞬信じられなかったにちがいないと私は思う。あの一週間、あるいは二週間、あるいは一ケ月、不安と恐怖のなかで、とにもかくにも最善と信ずることを果たした人たちは、真剣な専門家たちの到来をまたなかっただろうか。

私たちは交通をしあう社会的動物だったはずだが、社会は危機に、めざめて、活性化しなかった。すべての問題を一見網羅できるかのように、看板だけはこまごまとそろっている私たちの社会だ。ちょうど肥大した都市行政の、大所帯の役所の分割され硬直した部局のよせあつめににているではないか。どこの課に問題をもちこんでも、うちの担当ではないといわれ、たらいまわしにされる。細分化され専門化されたしごとの実践は、専門家でなければたちうちできず、部外者が口をだすことは、おおむね、じやまをすることである。そして末端の部局と部局が実践的レベルで自発的に連絡をとりあうことは、きわめて少ない。

行政の中央、たとえばNRCに、事態に対処するだけの能力がないということがあれほど明白にされたこの出来事についてさえ、さまざまの職業、専門をカバーする末端、つまりふつうの個人と個人がのりだし、連絡をとることはひどく少ないのだ。自分がいくべきだという感覚はどこかにあったのだろうか。未知の事態に遭遇した人たちの不安の体験は、ますます不確かさのなかにとりのこされてしまうしかない。

ゴールズボロを訪れた翌日、私たちはヨークの市民グループ「アングリー」──Anti-Nuclear Group Representing York ヨークを代表する反原子力グループ──の人たちの話をきいた。女性ばかりでやっている食べもの屋、スプラウトリーという店に私たちはいる。

シンディー・ブラウスはその仲間の一人だ。彼女ばかりでなく、出会った人たちの歳をきくのをことごとく忘れてしまったが、彼女は30をこえていないだろう。しんの強そうなこがらな人だった。

シンディーは事故発生四日目、3月31日土曜といっても夜中、午前2時だが、家族六人といっしょに、それに三匹の犬と、地域からにげだし、アパラチア山脈をこえピッツバーグにむかった。自分たちと原発のあいだに山脈がほしかったと彼女はいう。運、不運は別にして、私たちは結局のところ肉体的判断と行動がたよりなのだ。彼女たちは旧道七四号線を北北西にはしり、大きな尾根をこえてからはじめて西へ、ピッツバーグへとむかうハイウェイにのったという。

家族のほとんどは吐き気がし、レスト・ストップがあるたびに車をとめなければならなかったという。犬もおなじだったという。その三匹のうち二匹は、目のまわりがひどくただれたという。

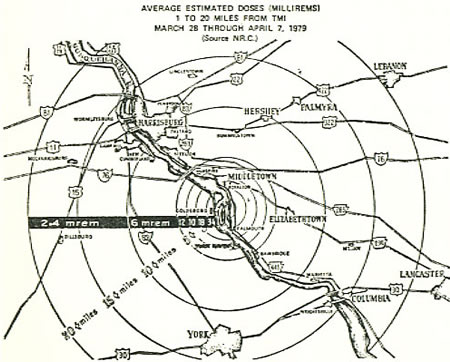

彼女のはたらくスプラウトリーはヨーク市に、住んでいる家は市の南にある。スリーマイル島から南へ約20キロはなれているその方角へ北風がふいたのは3月29日午前中2時間と午後の8時間そして30日午前一時からの4時間ほどだ(発電所気象記録)。なにかをあびているとしたらそのときだろうか。吐き気がそのせいだとすれば約一日後の発症ということになる。

あるいは彼女たちの逃げた方角が悪かったのか。発電所での風向きは、30日の午後は晩おそくまで、ずっと東ないし南東の風だったのだ。つまり彼女たちが家をはなれる3、4時間まえまで数メートルの風が、これから彼女たちがむかおうとしている地域にむかってスリーマイル島の方から流れていたのだ。なにかが原発から放出されているとしたら、風にのったそのなにかに遭遇するためにヨークから北北西の旧道七四号線をえらんだようなものである。

しかし、それが放射線による急性症状であると、だれがいえるのか。これこれの時間後の発症であると、だれが決められるのか。

私がきいたのは、そしてここに書いているのは、このままではたったひとつの孤立した出来事である。夜中の脱出行の緊張からきた車酔いではないのか。犬の吐き気? そんなふうにみえた、ということではないのか(実際に吐いたのかどうか、私はちゃんとたずねていない。いったい私はなにをしているのか)。時刻やら風向きやら風速やら調べてみた価値はほんとうにあったのだろうか。思いすごしではない、事故と関係がある、そんな保証はあるはずもない。経験は個々ばらばらのままでだれもが不確かである。これを書いているのは1月で、もうすぐ事故からまる一年もたとうとしているけれども、問題は手のつけられないままにちがいない。

急性症状についてちゃんとした調査による数字とか発見があったという報告をよんだおぼえはない、自分の友だちとか知りあいの話しかない、とシンディーはいう。いや、それが重要なんだよ。

シンディー そうよ。だけれど、だれもなんにもしていないということも、あきらかに大問題だ。だれも記録していない、書きとめていないのよ。

──だから、あなたが記録すればいい。

シンディー そうよ。……アングリーは新聞に、だれでも下痢とか、嘔吐、皮膚炎のような症状があったら電話をいれてくださいという知らせをだして、23人ぐらい、いや25人の名前のリストと、症状がどれくらいつづいたかというのを私はつかんでいる。もう一度あたりなおして、いまどうなっているか知るだけ知りたい。

だけどね、なん人かは電話をかけてきて、とくに目のまわりの皮膚炎がひどい……医者たちも、この症例が異常に多いし、普通じゃない、いままでにこんなのはまったく見たことがないといっていた、といってるのよ。

ここまできいているならば、もう一歩でなにかのしっぽをつかめるのではないかと読者は思うだろう。私もそう思う。しかし、その一歩がどうやら、とほうもない距離なのだ。

日常があり、惰性があり、ごくあたりまえの、人としてしなければならないこと、したいことがある。それらのことは私たちの社会の細分化された複雑さ、極度の中央集権、科学技術による慢性的危機とからまって、私たちの世代の不能を形づくっているようにみえる。私には身におぼえがある。もう一歩がいつも踏みこめない。結果的に現状肯定になってしまう。肯定するほど知ってはいないにもかかわらずだ。

シンディーは知っているかぎりのことを、ほとんど話した。彼女は、コーヒーがほしい人は、その道をちょっといったところで売っているから、と気をきかせ、人びとはいっせいにコーヒーについておしゃべりをはじめる。

私はその25人のリストのうつしをほしがるべきだったといま後悔している。たった25例だとしても、なにか一貫性がつかめるかもしれない。たった25例だとしても、100例は25×4で、1,000例はそのまた10倍、10,000例は10倍のまた10倍以上のなにものでもない。簡単な算術的努力が必要なだけで、常識をこえる天才が求められているわけではないはずだ。しかし、いいそびれてしまった。その分だけ私は踏みこめず、あいまいなのだ。

二度目に現地をたずねた10月の末、このことはずっと気がかりだったが、アングリーの彼女たちとあう機会をうまくつくることができなかった。どうやら──確認したわけではないが──自分たちの実践の結果をとるにたりないことのように感じているらしい、という雰囲気がつたわってきた。私はほんとうに、あの店にもう一度いきたかった。25はなるほど大きな数ではないが、それは手がかりではないか。不安ゆえの思いこみ、気のせいだということになってしまっているのだろう。ほんとうにそうならば、それにこしたことはない。しかし、気のせいだと、どうやって、だれが決められるだろうか。彼女たちのはじめた電話による調査が、方法論が、中途で終わってしまったように思えてならなかった。10月23日の晩、ハリスバーグ市の対岸にあるニュー・カンバーランドの集会で、演壇のチョンシー・ケプフォードが、嘔吐、下痢、頭痛などなどの症状を当時体験した人はいるかとたずねると聴衆は200人以上いたと思うが、なんとその三分の一が手をあげたではないか。だれもが深刻だった。

と同時に、正直いって、私は不思議だった。なぜ自分たちの手で、事実を確定しないのかと。

スプラウトリーでの話にもどろう。

藤田弁護士が、死んだハトはどこかへもっていかれたのか、きいてくださいと通訳係の私にいう。当時ハトを車ではねた人がたくさんいるということをきいたからだ。

シンディー どこかへもっていかれたということはないと思う。どこでも……つまり特別な(場所にかぎられた)ことじゃあなくて、まったくどこでもみられたことなの。私が気がついたのは……私は1マイルぐらいの、街のすぐ外、1マイルちょっとのところ、(街の)真南に住んでいるけど、その郊外でみた。まわりは全部、林でかこまれていて、ここにも……犬を散歩につれていくんだけど……ここにも、あそこにも、またここにも死んでた。

それから、思いだすんだけど。これは想像かもしれない……私はそうじゃないと思うんだけど……最近になって(へんだなと)思い出したみたいなの。つまり、あの出来事があってから、そこいらじゅうのハイウェーではねられて死んでいる動物がふえたんじゃないかって。それはたぶん・・・・・動きがにぶくなっているからだろうって。いっていることわかる? ゆっくりと毒に犯されてるのよ。わかる?

私が住んでる郊外でもそうよ。死んで横たわってる動物(の数)がふえた……そこいらじゅうで。たぶん車にはねられたんだろうけど、すばやく動けなくなったせいだと思うの。

ジョイス・ジョンソン あなたと同意見よ。道ばたの死体がひどく多いわ。

シンディー これはまったくの臆測よ。だけど、いつもあの道をとおっているから、ちがいがわかる。まえよりたくさん死んでいるのが、たしかにわかるの。なん匹かは必ず死んでるもんだけど、数がふえた、率が高くなったみたいなの。

これは、いわゆる「ハードな情報」では、まったくない。専門的訓練をうけたものは、頭から、それではだめだ、話にならないというにちがいない。

そして、体制の維持、安泰のための特効薬、安易な二分法が動揺する人心を支配すべく登場するのは、こういう場面なのだ。「事実」と「心理的なこと」という二分法である。そして、この話などは、住民がいかに心配しているかという証拠である、というふうにしか取りあげられないのだ。事故による最大の損害は精神的なものであった、などといわれるとき私たちは警戒するべきだ。自分の気もちが認められたなどと錯覚してはならない。損害をおよぼした当の体制がなんの反省もなく以前のままの口調でしゃべっている言葉なのだ。横行する二分法にとびつくこともできずに、住民の話にことごとくおどろく私は、なるほどおっちょこちょいであり、なにごとも明らかにされていないという前提に執着するのは身のほど知らずのでしゃばりである。きみは心理学だろ、心理学に限定したらいいんだよ、能率のことも考えなきゃ身がもたないぜ。しかし、その能率とやらは、絵局のところ、官僚社会のフィルターを通りそうな貧弱な「事実」をあつめるだけの、機械のごとき能率ではないのか。

シンディーが、自分の想像ではないと思うがというとき、私のほうも、すこし心ぼそい感じになる。しかし、私たちは立場というものをもたねばならない。山脈があいだにほしかったというように、行動をおこすためには、思いこみであろうが、感ちがいであろうが──そうでなければ、なおけっこうなことだが──肉体的なよりどころが、判断が、前提がいる。事態は明らかに人びとに行動を要求しているのではないか。

不安によってゆがめられた世界かもしれない。しかし、ものが目にうつるのは、うつるべくしてうつるのだ。ひどく皮肉にいえば、危機をつくりだすのは専門家のしごとであり、無差別の被害をこうむるのは一般的な人びとであり、対処に必要なのはその一般的な人という立場である。不安にかなりの程度までうろたえ、とまどっている人たちの立場である。事故は充分に恐ろしく、事故にいたる私たちの社会のあり方はそれ以上に恐ろしく、なげかわしい。行動がはじまって当然ではないか。

気になってしかたがないことがらが、見当ちがいだったとして、そのこっけいさを人間自身が──血の通わなくなった行政がではなく──確かめることになったって、いいじゃないか。優等生になることはまったく求められていないのだ。不確かさという現実にたちむかえるのは、書類の山に視界をさえぎられてしまったかにみえる人たちではなく、気にもとめられず放りだされている、ふつうの人たちだ。資格はだれにだってある。自分たちではじめられぬはずはない。

車で鳥をはねたのは、いつ、どこでだということだけだって、あつめて地図のうえにプロットしたら、なにかわかるかもしれないのだ。かもしれないという不確かさをひきうける以外に、それがなんだったのか確かめる方法があるだろうか。

スティープン・ホースバインはアングリーの一人である。いや、すくなくとも8月14日にはスプラウトリーのその集まりにきて、そこにすわっていた。彼はすこしまえまで、州の保健省ではたらいていた。といっても、正式の雇用だったのか、アルバイトだったのか、どんな受けもちだったのか、私はきいていない。とにかく保健省のしごとで、事故に関連してスリーマイル島原発から8キロ以内の150家族ぐらいのインタビューをしたという。

彼の話は自分自身の体験についてではなく、そのインタビューのしごとでききあつめたことである。それに、彼は手もとに記録をもっていないので、正確に私たちに伝えられなかったことがあるにちがいない。しかし、またまた、私たちはこの周辺でおこった出来事におどろき、またまた、そのことが世の中に伝えられていないことに、なにか不思議さを感じてしまうのだった。

彼は、そのインタビューは保健省の調査の非公式の部分だったといっていたが、非公式とはいったいどういうことなのか? 調査とは6月にやったという例の、連邦政府公衆衛生局とペンシルバニア州保健省との合同の、むこう20年以上住民の健康状況をもれなく把握するための基礎データーづくりというあれのことか? 非公式だろうとなんだろうと、もし彼の語るような内容を保健省がつかんでいるとするなら、なぜおおやけにしないのか? なにが倫理的だというのか。彼は「倫理的問題があるんで、ずっと(記録を)もっているのは許されなかった」ともいうのだ。州保健省ではいったいなにがおこっていたのか? 限られた時間のなかで、私たちはほとんどなにも明らかにできず、あとには彼の話したことだけが残されている。

当時、陽に焼けたような体験をしたと、おおぜいの人間からきいたと彼はいう。

スティーブ 基本的に皮膚が乾くっていうことだろう、それから赤くなる、かすかに。いや……つまり、みんなの表現によれば、それはすごく軽い(感じの陽焼けなのだ)。とにかく、みんなそう表現してた。ううんと、どうやら3月28日から、4月の3日か4日ぐらいまでつづいたんじゃないかな、みんなおれにいってたのは。

そういう人たちは、基本的に、全員がそのあいだに、少なくとも家の外にでてたことがあって、ほら被曝したというか……被曝ということばがいいかわるいか知らないけど。とにかく、そういう人たちは家の外、たぶん庭とかなんかそんなことしてたんじゃない、ううん、3月28日から4月の六日だかぐらいまでのあいだに。それ以外に、おれがわかることはあんまりないと思う、ほんとに。

──赤くなって、それから? つぎの段階は?

スティーブ あー、たぶん、ただ消えるんだ。二、三日して、陽に焼けたときとおなじようなことだろ……だから、みんなは陽焼けのようだったというんだろうな。

──そういういろんな症状で、病院にいった人はたくさんいるのか?

スティーブ う−ん、ある人は。おれが話したある人たちは、かかりつけの医者にいった。たいていの人は、これはおれの理解だけど、それはあまり気にするようなことじゃなかったと思う。しかし、おれは知らないんだ。あんたの質問に直接こたえられない、知らないんだから、ほんとに。ある人たちは医者に行った、ということは知ってる。それから医者がどう応じたかということで、おれがいえることは、わかることは、たいしたことないといった、ということだ。

熊野さんが、かえらない卵のことをきく。

スティーブ おれの理解では、めんどりが卵をだいても、ようするにかえらなかったということだ。その男の人は52個中4個かそれくらいだといってた、かえった卵がだよ、信じられないほどの差だよ。おれが話をした人は、だれもかれも、自分とこの動物がうまく子どもをつくらないとか、なんか必ずいっていた。

そう、ひとりをのぞいてだれもかれも、スリーマイル島の事故以前にはおこってなかったといっていた。鳥が死んでいってるとか、こういうことは、スリーマイル島事故以前のこの春にもおきてたと、おれにしゃべった唯一の人間はアーミッシュの女性で、うーん、アーミッシュは合衆国のなかじゃおそろしく保守的なキリスト教のひとつで、いいかい、それ以外にはだれひとりいない、それが唯一の人間なんだ。彼女の宗教がこういう問題についてふさわしいかどうかも、おれはわからないが、とにかくまえにもそういうことはあったと、おれがきいたのは、それが唯一だ。

前章にかいた周辺の農場で数年まえからおきはじめた動物の異常のこと、それとおなじことをスティーブはいっているにちがいない。ただ、だれもかれも事故まえには異常はなかったといった、というところがへんだ。情報の変容がどこかでおこっているにちがいない。彼がさかんに唯一の例外と強調するアーミッシュの女性の話はむしろ信用できるだろう。ジェーン・リーのあつめた農家の体験と一致する。

スティーブ もうひとつ、これはおれがもうしゃべったかな、だれかがしゃべったと思うけど、吐き気っていうのがあったんだ。当時、みんなひどく吐き気がしてたということがある。つまり、おれがインタビューした人たちは、避難をした人もここにとどまった人も両方ともが「吐き気があった」とおれにいった。

それから、下痢も大問題だった。

おれの知るかぎり、わかんないけど、いまそう思うんだけど、おそらく、ちいさい子どもたちがひどくやられたんじゃないかな。小学生ぐらいの子どもたちが吐き気とか下痢になりやすかった、大人よりも。

それ以外は、ほかにかわったことがあったかどうか手もとになにもないんで、ほんとに思いつかない。

時計は6時25分をさし、つぎの集会のまえになにか食べねばならず、スプラウトリー自家製のピザがはこばれてきて私たちはくらいつき、スティーブはたよりげなく、そこにただ残される。明らかに彼には、自分の解釈をしゃべっている所がある。戸別訪問の彼に向かって答えた住民たち、農家の人たちも、また、彼らなりの解釈を加えてしゃべったのだろう。それでも、これは実態のない話でないことは確かだ。身体は大きいが、すこしたよりげのないこの青年にくらいつくべきなのだろうと思った。自分がインタビューした人たちの所へつれていくだけだつたら、つれていってやってもいい、と彼は言っているのだ。一応、住所だけはもらっておきましょう。しかし、なんでこの私がいかなければならないのか。私は持ち帰れるだけのことは持ち帰ろうと、いっしょうけんめいではある。しかし、わかるところまでわかればいいのだ。ほんとにそうではないか。これ以上私たちにどうできるというのか。あしたは、ワシントンにむかわなくてはならない。

きのうはジェーン・リーの話をきいた。ずいぶん密度のたかい二日間だったと思う。私たちは問題の核心にちかづく手がかりをいっぺんに獲得したような気分だった。まさしく、私たちは現地にきたのだ。

しかし同時に、大きな不満がうちけしがたく、もう口のところまでなんどもでかけていた。政府にたいする不満でも、電力会社にたいする不満でもない。なぜ、この社会にはふつうの人の、住民自身の、ロビー活動ではなくて、別の実践が、人民の科学がないのかという不満なのだ。これだけの手がかりがありながら、なぜ自分たちの力で、事故当時の直接的な被害、異常な体験を、確かめ、世間にうったえるという実践がはじまらないのか?

ずいぶん身勝手な話ではないかと、怒る人がいるにちがいない。おまえはなにをしにきたのか、人の不幸をくいものにしにきたのか、ペンシルバニアの一角のできごとなどはただの教訓にすぎず、自分の国さえよければいいのだろう。話をきくだけきいて、どうせすぐいなくなってしまうのだろう。なにが人民の科学だ。

ここできいた「情報」はどこかに発表するのかという質問があった。私はふいをつかれ、おどろいた。私たちが限られた時間、限られた言語能力で獲得していることは、あなたがたがやればできることの何分の一にしかすぎないはずだ。そして現に私といっしょに話をきいているではないか。それがそのまま私が日本に帰って伝えることなのだ。専門家によって「情報処理」されていない自分たちの体験には価値がないとでも思っているのだろうか。私たちは遠い国の人間であり、ただのしろうとである。なぜ私たちの「情報」に期待するのか? あなたがたは現地の人であり、私たちの数倍も数十倍も力がある。いまきいたことを私はかくだろう。あなたがたもかけばいい、ありのままに。私は問いかえした、発表しますよ、なんかのかたちで……だけど、なぜ?

こんどは、むこうがおどろいた。

汚染水の川への投棄に反対するサスケハナ渓谷同盟のひとり。ベバリー なぜ!! 私たちがここに住んでいるのよ。もしあなたが情報をまとめるなら……

──日本語でね。

ベバリー ええ、日本語で、翻訳者をみつけて訳させることだってできるし、あなたに関心があるのとおなじぐらい私たちにも関心があると、信じるわ。

そのとおりだ。私はやはりわかっていなかった。彼らこそ当事者であり、だれよりも私たちのあつめた情報を知る権利というものがある。日本語でですよ、という私はわけもなく意地悪である。おくりますよ。

ベバリー そお、ありがとう。(全員大笑い)なんてばかな質問するの?(全員大爆笑)

しかし私はもうきめていた。あなたがたがやるしかない。あなたがたのジャーナリストはどこにいるのか。あなたがたの知識人はどこにいるのか。私たちよそものは、できるかぎりのことを惜しまないとしても、決定的な力になんかなるはずもない。

IV

ジェレミア&ジョアン・フィッシャー農場

「日本の海岸線から約八〇キロ、原爆投下高度一〇、〇〇〇メートルに達した。原爆には緑のランプがともった。高度三七五メートルで爆発するようにセットされた三種類の起爆装置が正常に働いていることを示している。<八月六日>九時九分(日本時間同、八時九分)、広島が視野に入った。港には八隻の船。同一二分、IP(基準点)に達した。方向を真西にとる。フェアビー少佐がのぞく照準器の中を、川の土手が流れる。風は期待どうりの逆風。

同一五分。投下。反動で機が大きくはね上がった。フェアビー少佐は最前部の窓越しに、原爆を目で追った。二、三度ヨロヨロと揺れたが、すぐに水平になり、スピードを加えながら……。機首を下げ、加速しながら機は右に急旋回。直後、『オレはその時、せん光の味を、確かに口で味わった。鉛の味だった。放射能の影響だ。何が起ったか分かった。ホッとした』激しい衝撃波に二回、揺すられた。

キノコ雲が目に飛び込んできた。『オレが見たものを、適切に表現できない。そう、子どものころ見た煮えたぎるタールと同じだ。白い水蒸気がたち込め、うねり、荒れ狂っている。とてつもない熱がそこにあった』」

広島に原爆を投下したB29爆撃機エノラ・ゲイ号のポール・ティべッツ機長の言葉だ。この3月21日(1980年)の朝日新聞夕刊で、これを読んだ。見出しは大きく「地獄のせん光、鉛の味」となっている。やっぱり金属の味がしたのか、35年たってはじめて私たちが知ることなのか。やっぱり金属の味だったのか。スリーマイル島の事故を報じる見出しに、こういうのがあったってよかったのだ。そう、悪党ぶっていても、「地獄の轟音、金属の味」というやつがあってよかったではないか。 ティべッツ機長は「鉛の味」という。彼には、銅の味ではない、鉄の味ではない、鉛の味であると断言できたのだろうか。スリーマイル島周辺の人たちは、事故のとき体験したロのなかの奇妙な味を、銅の味だとも、なにかわからないが金属の味だとも、いっていた。

80年の10月の未、フィッシャー農場で、台所のテーブルにすわって、奥さんのジョアンと、同居しているジェーン・リーにもう一度このことをたずねた。

──ロのなかの味のことは? ニッケルの味みたいだったといっていたけど?

ジョアン そうニッケルよ、ほんとうに。

──銅ではなくて?

ジョアン いいえ。(私は、ずいぶん自信がありますねという顔をし、ジョアンは笑う。)私にはわかるのよ……。

ジェーン あの味がなんの味だったか私には断言できない。いえることは、金属的な味だったということだ。

ジョアン もしあれが銅のはずなら、私はまちがっている……。

奇妙な会話だと思われるかもしれない。経験したのは私自身ではない。もちろんのこと、私にはジョアンの表現を変更させる権威はない。ただ、私たちは、だれにとっても未知の出来事のその口のなかの感覚を言葉にしようとしているのだ。ジョアンは、私がすでになにかにぎっているように感じたのかもしれない。たしかに、不確かさのなかに永遠にとどまりつづけるように私たちはできていない。かといって私たちには、その「金属性の味」をそれ以上どう特定することもできない。ジョアンが、それがニッケルの味だという根拠は、子どものときよくニッケル貨を口にいれて遊び親にしかられた、そのときの味の記憶だった。

ジェーン すごく強い味で、一日すくなくとも三回も口をゆすいだ。

──木曜も、それから金曜にもその味がしたというのか?(事故は水曜日から始まった。)

ジェーン そう。

ジョアン それだけじゃなくて、もっとながく続いたと思う。というのは、ルイスタウンにやってくるたびに、ほとんど毎日のようにその味のことを、あんたいってたじゃない。

ジェーン そう、あんたには私と時間のことはよくわかっている。私は時間の感覚がまったくないのよ。なんでも書きとめておかないかぎり、どこでどうなったかわからなくなる。情報の価値がなくなる。

金属性の味の話は、この農場の人たちだけの体験ではない。3月28日水曜日の朝、発電所の真西にあたる対岸のゴールズボロの人たちはこの味を感じた。スリーマイル島の気象観測搭の風向き、風速データーをみると、

午前4時 北(安定)時速8.5キロ午前5時 北東(安定)時速9.0キロ午前6時 東(安定)時速7.5キロ午前7時 東(不安定)時速4.0キロ午前8時 東北東(安定)時速9.8キロ午前9時 南南東(不安定)時速3.2キロ

となっていて、岸辺に住むウィトック氏が外へでてこの奇妙な味の空気を吸いこんだ朝の9時まで、発電所の方角からゴールズボロヘむかって空気が流れていたのではないかとわかる。ウィトック氏だけではなく、となりのドーンリー氏も、ボート屋を経営するジョージ氏も、この味を経験している。ビル・ウィトックは町の下水計画などを手がけた技術者で、いまはもう退職しているが、しつかりした人である。彼によれば、味だけでなく臭いもし、ちょうど銅をつかった溶接のときに感じる味ににていたという。28日の午後には風は北にむかってふき、風下にあたるミドルタウンの人たちが、この金属性の味を経験することになる。

ハーシーにある小さなテレビ局WITFのつくつた「スリーマイルアイランドの人びと」という番組でインタビューをうけたミドルタウンの一人は「ヨウ素の味」だったとしやべっている。この10月(79年)には私もなん人かから「ヨウ素の味」という話をきいた。私にはたいした根拠があるともいえないが、ヨウ素の味だったと主張する人がそれ以前にヨウ素をなめたことがあるのだろうか、と疑ってかかる。私のその直観──いや、直観らしきものというべきか──があたっているとすれば、私たちは「ヨウ素の味」といういい方が流行しているという、すこしばかりやっかいな現象にも対処しなければならないということになる。

私の直観らしき立場、偏見を、すこし簡単に説明しよう。たとえばパルプ工場の周辺で鼻をつくにおいがすれば、それが硫化物によるものであることを私たちは知っている。しかし幸いといえば幸いなことに、大型原子炉の大規模な炉心損傷事故の体験が私たちにはないに等しく、事故の際に住民の五感におこることをだれも体験的に説明できない。「金属性の味」という話をもちかえり、原子力発電にくわしい人たちにたずねてみても、当然ながら、自信をもって答えをだす人はだれもいなかった。原子力発電の過酷な物理的条件から、装置に用いられている金属類の溶融を想像し、その大気中への流出を考えてみる人もいる。放出された可能性のある核種や化学物質を思いつくかぎりあげてみて、金属性の味のしそうなものをさがすのも一つの方法だった。しかし決定打はいまだにない。

人びとは体験した味を、どうやってヨウ素によるものだと判断したのだろうか? 私はべバリー・ヘスの家での夕食後の会話を思いだす。べバリーとリチャード・ヘス、サスケハナ渓谷同盟の弁護士ジーン・コア、それにジェーン・リーもそこにいた。だれかが例のWITFの番組のことをしゃべった。

「日曜の晩の(ドキュメント)映画で、ヨウ素の味がしたっていうインタビューを聞いてよかった」

「私もうれしかった」

よかった、うれしかったというのは、第三者ではなく、スリーマイル島からわずか二〇数キロに住み、だれよりも深刻にこの事故に、計画されている放射能汚染水の川への放出問題に、とりくんでいる住民がいうのだ。深刻であるからこそ、この人たちこそだれよりも答えをもとめている。そう、ヨウ素というのなら、彼らにとってはずっと意味のある、答えらしい答えなのだ。ヨウ素131は炉のなかでつくられる核分裂生成物質、いわゆる死の灰のなかで、大気中にもれだしやすい、しかも生物にとりこまれ甲状腺に濃縮することでよく知られている。

「そうじやない。みんなが、たくさんの人たちが味を感じてる……」自分自身体験しているジェーン・リーが即座にわってはいった。このランカスターのほうのグループはまだわからないのか、あれほど自分がくりかえししゃべったのに。テレビのインタビューでしゃべっただれかだけではない、もっとも発電所に近い住民はみんな実際にあの奇妙な味をいやというほど体験していることを、その味のする空気のなかにいたことを伝えなければならない。

私も強引にわってはいった。全員がすこし殺気だっていた。私は「ヨウ素」にこだわっていた。ヨウ素がどんな味がするというのか? あなたたちは知っているというのか?

「金属性の味がする」とリチャードが投げだすように答えて、話はふりだしにもどり、終わりである。私たちはどこへもたどりつけない。リチャードは自分の経験をしゃべったのではなく、インタビューでしゃべった男の代弁をしたのであり、私たちが同語反復的な空間に足ぶみをしていることを露骨にいいあてただけである。

住民の関与する余地などまるでないかのように進行するスリーマイル島原子力発電所をめぐるすべてに、とにもかくにも立ちむかわなければならない住民は、なにに頼ればいいのだろうか。だから、「ヨウ素の味」という表現の流行にまったく現実性がないとはいうまい。確固とした目的や有用性という文脈からはなれた言葉で私たちはしゃべることはむつかしい。ヨウ素131だというのなら、その意味は明白だ。それは悪であり、毒であり、住民の、家族たちの健康への害をあらわし、死へとつながる。金属性の味というのでは、どうにもならない。たとえそれが個人にとってどんなに強烈な体験であっても、白なのか黒なのか、だれからも、どんな書物からも答えは期待できないのだから。

しかしだからといって、「ヨウ素の味」にとびついてどうにかなるのだろうか。現に官僚は耳をかしてはいない。一見これこそはと思えるような文脈に住民たちを案内したとしても、それは実証からはほどとおい、ずっとシンボル的な言葉ではないか。すぐに淘汰されてしまうことは目にみえている。わずか数十キロの地域にほんの数ケ月のあいだたよりげなく広まったあと、無力感と無気力をのこして消えていってしまう言葉ではないか。

(あとで私は消毒用の希ヨードチンキをなめてみた。ヨウ索──もちろんこれは放射性のヨウ素ではない──とヨウ化カリをアルコールにとかしたものだという。医者にいったときに、のどにつけられたことのある、あのルゴール液の味だった。硬貨を口にいれたときの味とはいえそうにもない。)

おそろしく非人間的なあの出来事の本質は、周辺にいた人間が、その未曾有の恐怖と不安の証をたてるすべを奪われていることにあるのではないだろうか。恐怖や不安がまるで根拠のない、無知な大衆の体験であったかのようにいう論調さえではじめている。だれも死ななかったではないかというせりふが、メディアを通じて組織的にながされている。恐怖の正当性を証明するチャンスがあるとすれば、それはあの奇妙な金属性の味のする空気をすいこんでいた彼らがガンや白血病のような晩発性の障害によって五年後、あるいは10年後にだまって死んでいくということであるかのようだ。

当時の避難はまったく不必要なことだったという記事を私たちは新聞で読む。しかしおかしな話ではないか。炉内の情況を確実に理解していたものがだれもいなかったのだ。だからこそ制御できずに大量の放射能がふきだす事態を恐れて、おくればせながら妊婦と幼児の退避をうながしたのではないか。周辺住民の多くが避難をしたのは、つぎの瞬間になにが起きるか確かな予測ができなかったからだ。新聞記事のいう退避の必要な事態とは、いったいなにを意味するのだろうか。急性致死量の放射線を充分にあびるまでは動く必要がないということか。

事故当時の住民の避難はどう考えてみても、それがたとえ官僚組織の指示によるものだったとしても、かろうじて住民に残されている自己防衛の手段だった。それを必要がなかったという。なんという想像力の欠如か。しかも、「しなくてもよかった退避」をしたものも、しなかったものたちとともに、つぎは例の20年にわたる追跡調査の結果をまち、自分たちのガンや甲状腺障害の発生が事故に関係があるかどうか判明するのをただまてということではないか。

事故の規模について、どれくらいの量の放射能を放出したかという推定計算のたぐいは大同小異いろいろある。NRCはキセノンが1,300万キュリー、ヨウ素131が14キュリーという。同様に推定計算のはじきだした健康被害はといえば、80キロ圏内の人口216万4千人に0.15人から2.4人の致死ガン、同数の非致死ガン、遺伝的影響が0.05人から4.8人というのがある。どんなにややこしい計算が存在したとしても、計算は計算であり、現実ではない。計算者たちがもっとも現実にちかずくのはたとえば、微量放射線の影響について専門家のあいだに確立された見解がないと認めるときであり、計算によってではない。しかし計算が彼らの職業であり、不確かさの泥沼にいちいちはいりこんではいられないというわけだ。いずれにしても当局者たちが発表し、報道がうのみにし、情報の洪水として私たちの脳ミソに注ぎこまれるのは、この手の数字である。スリーマイル島の事故について私たちの記憶になにが残っただろうか。乳児をだいて避難しようとする母親のイメージと、そしてもう一方に、いろいろ数字がかかれていたなという程度のことではないだろうか。

住民の体験はいまだに説明もされずに、いや、記録さえされずに、なにかニヒリズムのような空気をさえ培養しながら社会のかたすみに退行しつつある、というのはあまりに悲観的だろうか。

科学技術官僚たちは無視をきめこむ、おそらく半分は独占的知識があるゆえの傲慢さから、半分は官僚的任務を規定する対策手順書に、該当する記述がないという機械的かつ単純な口実から。結果的に、住民の体験は無意味化されてしまう。これは政治なのではないかと私は思う。うそつきをしごととする政治家の答弁にはぐらかされて消耗していくあのしかけによくにているのだ。

私たちは、わからないなりに、仮定をたてては、文脈というものをつくりだし、体験に言葉を、意味を、あたえようとしなければなるまい。

サスケハナ渓谷同盟のロン・デイビスにきいた話では、ジョン・ゴフマン博士は空気が放射線によってイオン化した味を住民が感じたのではないかといったという。エノラ・ゲイ号の乗組員が味を感じたのは、爆発のせん光と同時だったらしい。つまり、広島原爆の全破壊エネルギーの5パーセント内外にあたるといわれてきた、いわゆる即発放射線による空気中の分子のイオン化だったのではないだろうか。あるいは直接乗組員たちの身体、身体のなかの物質の、イオン化だったのではないだろうか。

爆心の9キロ上空を、はなれつつあったB29機中でティべッツが「鉛の味」を感じたのは一瞬あるいはせいぜい数秒のことだった。スリーマイル島事故の場合、味はなんど口をゆすいでも消えなかったという。ジェーン・リーはそのことを想いだすたびに身ぶるいをしていた。環境中にもれだした放射能が空気中の物質をイオン化していたのか、そしてその程度のエネルギーをもつ放射能が直接人びとの口のなかへと、体内へととりこまれていたのか。そして、すぐなくとも三日間、場合によってはそれ以上のあいだ、島から5キロ半ほどはなれた西岸のフィッシャー農場では断続的にこの味を感じていたという。

金属性の味だけではない。同時にここの人たちは、のどに異常を感じ、陽焼けににた症状を体験した。あるものは眼が充血して下まぶたは張りを失なって眼球からはなれるほどだった。

ジョアン のどになにかがつまって、息がつまる感じだった。胸ではなくて、のどだった。息ができなかった。そう、それがあったのは、事故があったのは水曜日だったから、水曜、木曜、金曜日だった。なにか痰みたいなものがでそうで、しょっちゅうせきをしなければならなかったけど、なにもでなかった。

なにかでるはずの感じだったけれども、なにもだせなかった。感じだけで。ルイスタウンにつくと、もうなんともなくなっていた。ぜんぜん普通だった。あっちには10日間いたけれども、まったくのどはなんともなかった。それがここへもどったときに、またすこしのあいだおかしかった。まえには一度も……。よく「産後のしずく」といわれるのを一生つづけてる人もある。痰がでるのよ。私は一度もそんなになったことはない。それで、帰ってくると、またしばらくつづいて、またどうもなくなった。

なにかでるはずの感じだったけれども、なにもだせなかった。感じだけで。ルイスタウンにつくと、もうなんともなくなっていた。ぜんぜん普通だった。あっちには10日間いたけれども、まったくのどはなんともなかった。それがここへもどったときに、またすこしのあいだおかしかった。まえには一度も……。よく「産後のしずく」といわれるのを一生つづけてる人もある。痰がでるのよ。私は一度もそんなになったことはない。それで、帰ってくると、またしばらくつづいて、またどうもなくなった。

私のは、ほんとに息がつまるほどだった。まえにはなかったことだ。息ができなかった。

──ジェリー(父親のジェレミア、みんなはジェリーと呼ぶ)は眼の炎症があった?

ジョアン それと、焼けたような感じが、首のうしろ、ほらシャツからでている部分に。

ジェーン 私は、それでかすかに、ほんとにうすく、ちょうどこの部分だけ(襟ぐりのあたりをさして)皮がむけた。

──そこが露出していた。

ジェーン ちょうどここが。(事故から)何日目だったかおぼえていないけど、まだ避難していたときだった。というのは私はルイスタウンにいっていたときで、あそこで坐って話をしていて、ここに手をやったら、突然皮膚がとれてくる。だけど私は焼けた感じはしなかった。それなのに皮が……。

ジョアン ぽろぽろとれるみたいなので、ペろっとむけるのとちがう。ぽろぽろとれてくる。

ジェーン 陽にあたったみたいに、太陽かなにかにあたって、ぽろぽろ皮がとれるでしょう。事故後どれくらいかって?

ジョアン きっといえると思うわ。すくなくとも、つぎの水曜か木曜だった。なぜかというと、私と(息子の)デイビッドはまだあそこ(ルイスタウン)にいて、あんた(ジェーン)がきたときにきいたんだから。みんなよりよくおぼえているのは、私はいっしょうけんめいおぼえておこうと……。

──だいたい一過間後?

ジョアン そう。

ルイスタウンは北西に約80キロ、山脈をへだてたところにある。母親と八歳になるデイビッドとおばあさんは事故発生の三日目、金曜日の午前に農場をはなれてルイスタウンに避難した。父親のジェリーとジェーン・リーは動物の世話をするために昼は農場にとどまり、朝夕、ルイスタウンへの道を往復した。

ジョアンののどの炎症 ──といっていいのかどうか私にはわからないが ──は、事故発生の水曜日にはじまり、金曜日午前11時に農場をはなれるときには、まだつづいていた。「土曜日に(ルイスタウンで)朝おきると、もうなんともなくなっていたので、へえっと思った。なぜかというと、風邪だと思っていたから。のどがおかしくなったのは事故のせいだなんて考えてもみなかった」と彼女はいう。

ジェーン ジェリーは首のうしろに焼けたみたいな感じがあった……。ヴァンスはとなりの農場に住んでいてやっぱり……。顔にだっていっていた? それともどこ?

ジョアン どこっていっていたか知らないけど……。

──彼らがそういう感じがしたのは水曜日? 木曜日? 金曜日?

ジョアン ジェリーがはじめてそのことをしやべったのは金曜日だったと思う。金曜日以前はなんともいっていなかった。金曜と金曜のあとの数日。

ジェーン つまりジェリーと私はここに毎日いた。ジョアンとデイビッドをルイスタウンに連れていって、またもどってきて、毎日いったりきたりだった。一日一回は牛の乳をしぼり、飼料をやらなきゃならない。一日もかかさずに、水素ガスが(炉内に)どんどんたまっている最中も。

ヴァンス・フィッシャーはジェリーの兄で、兄弟とも頭はみごとにはげあがっている。血統なのだそうだ。あとでジェリーに、陽焼けににた症状のことをきくと、自分は帽子をかぶっていたので、顔はほお骨から下と、首のうしろだけだったが、兄貴のほうは頭のてっペんもやられた、といって笑った。皮膚は赤く炎症をおこしたという。

野球帽のひさしの下の目は特にひどくやられたが、これは陽焼けににた症状とはとてもいえない。しかし同時に起こったことなのだ。ジェリーの眼について、

ジェーン 白眼が充血するというのが、まずひとつある。ずっと眠らなかったときみたいに。だけど、まぶたの裏がまっ赤に……充血……それで思いだすのは、ほらジョアン、なんていったかな、ジェリーが紫外線にやられたのは、ああ、溶接のこと。あの人は溶接の道具をここにもっていて、ゴーグルをかけずに一度やったことがある。家にはいってくると……いや、すぐにはなんともなかったけど、夜のうちに眼が焼けるように痛くなり、つぎの日おきたら、なみだがとまらなくて、すごくまっ赤で、私はかんかんになって彼におこったことがある。……ちょうどあれとおなじような症状といえる。ただ、こんどの場合のほうがもっとひどかった。(溶接のときは)ジェリーはほとんど見ることもできなかった。こんどのは見るのには差しさわりないけども、ちゃんと見ることはできたけれども、ほんとにどういうことなのか、まぶたの内側(下まぶたを示し)はふつうなら眼球についているはずなのに、眼球からはなれて落ちそらうなふうになっていた……

──はなれて落ちる?

ジェーン そう。それに下まぶたの内側がまっ赤なのがみえた。眼がぜんぶまっ赤で、なんでこんなに眼じゅう赤くなるのかと思った。ひどい形相だった。

それで、たくさんの人がこの(眼の)ことを訴えている。私はどうもなかったけど、だから、ほら眼鏡をかけてるでしょ、だからたぶん眼鏡が防護になったのだろうと考えた。けれども、ほんとうはなんなのか私にはわからない。

充血してまっ赤になった眼球から下まぶたがはなれ落ち、赤い内側を露出している症例。私はみたことも、きいたこともない。だれが知っているだろうか。

ヨーク市でシンディー・ブラウスがいっていた日のまわりの皮膚炎がひどいという話につながることだろうと思う。テレビの第二チャンネルでミドルタウンの医師ジョセフ・リーサーが眼に刺激をうけたもの、のどの炎症、からぜきの患者がたくさんいたと語っていたという。直接外気に接する粘膜がやられているのではないか。

いささか理屈っぽく、世の放射線専門家たちに問いかけてみよう。陽焼けはごく軽度の火傷であるという常識からすれば、放射線による皮膚の損傷にも最悪から極軽度までの連続した段階を考えることができる。軽い陽焼け程度の症状をおこす線量がどんなものか、ほんとうのところ知っているのだろうか。政府筋の発表によれば、この事故で放出された放射性物質の主体はキセノンガス千数百万キュリーだという。この数字でさえ前代未聞ではないか。数日間で放出されたこのガスのとおり道にいた人びとにおこった軽い陽焼けににた症状が放射線のせいでないといいきれるだろうか。

数すくない経験と机上の計算によれば、すくなくとも数十レムあびなければそんなことはおきない、といわれるかもしれない。それならば、といささか性急に私は考える──この事故の住民の体験からあなたがたの机のうえに山ほどのデーターをあつめて、計算をしなおしてみてはどうかと。考えられる限りの気象条件を考慮にいれ、それでも数十レムとでないのならば、つぎは、キセノン千数百万キュリーを疑ってみるがいい。いや、それもほぼまちがいがないというなら、数十レムという基準を、数レムヘ、あるいはミリレムのけたにまで変更しなければならないだろう。計算式のどの部分をいじろうとかまいはしない(じつのところどの部分もたいして頼りにならないのかもしれない)。しかし、陽焼けににた症状というところは動かしてもらってはこまる。

ついでに書いておこう。事故の第一日目は3月未にしてはめずらしい初夏のような日だったという。しかしジェリー・フィッシャーが首やほおに焼けたような感じを体験したのは三日目、30日の金曜日だった。むしあつい陽気だったというが、陽は一日中照らなかったという。

周囲の空気が異常だったことで、金属性の味といっしょにジェーン・リーがくりかえし強調していたので、私にも焼きついたように忘れられないことがある。「空気が鋼のように青い色をしていた」ということである。事故と直接関係があるのかないのか私にはわからないが、いや、だからこそ書いておこうと思う。

それが事故発生二日目だったか、三日目だったか、四日日だったのか、思いだすことはジェーン・リーにはたいへんな努力だった。時間をおいてはなんども、くりかえし彼女に問いただす私は、まるで取調べ官のようだった。

ジェーン 思いだすのはすごくむつかしい、すごく強い精神的ショック状態だったから、なにをすればいいのかわからなかったから。忘れないようになにか手がかりをおぼえておこうとしていたけれど、デイビッドの安全のこととか、だれかがあの子といっしょに避難しなければいけないし、どこへとか、ありとあらゆることで心はいっぱいで、ほんとにひどかった……なん日も足が地につかなかった。

──すくなくとも金曜(三日目)の朝の天気は……。

ジェーン そう、まちがいなく悪かった。……空気が、いや、アイアン(鉄)といいそうになったけど、スティール(鋼青)よ、はがねみたいだった日が二、三日あったような気がする。二階に、あのときの空気の色にかなり近い色のブラウスがあるわ。ほんとに……ほんとに気味悪かった。

──そのとき、同時に、口のなかに金属の味がしたのか?

ジェーン そう、いちばん強く感じたのがそのときだった。空気がかわると、もう味はしなかった。そんなのは二、三日だけだった。

どうやら、彼女のいう悪天候、そして鋼青色をした空気は、西岸のポケットのようになった谷間に、あるいはアパラチア山脈の最初のいくつかの尾根までの地域だけに限られていたのかもしれない。金曜日にデイビッドと谷間をでてルイスタウンに避難したジョアンは、山を越えると青空がみえたといっていた。東岸のランカスター郡では、金曜日はむしあつかったが、かすみの切れ目からよく青空がみえた、あるいは悪い天気ではなかったと、いく人かの人たちにきいた。

──さっきの車のなかでいっていたことを、もういちど。

ジェーン そう。二日目よ。事故第一日目はおだやかだった。朝は日が輝いていて、外はすてきだった。二日目は雲が低くたれこめて、ひどく暗い雲だった。普通の曇りの日とあのときの空気──暗かったけど ──のちがいは、空気そのものが鋼青色だったということだ。すごく曇っていて、すごく暗くて、それもただの曇りじやなくて、いままでにみたどんなのともまったくちがっていた。

くりかえしておこう。空気そのものが鋼青色をしていたというのだ。そういっているのは、住民ジェーン・リーである。私はそれをみんなに伝えなければならない。

その無気味さゆえに彼女がくりかえし、くりかえし、おそらく出会う人ごとに訴えてきたにちがいないことなのだ。そしておそらく、答えがないゆえに、ほとんどだれもが関心さえもたなかったにちがいない孤立した体験なのだろう。コンピューターまがいの無感動は、すべて解決されてますよと教えられることを、興奮や希望ととりちがえている。あるいは、専門家が威信をたもつための防衛的な無感動があるのかもしれない。科学的方法としての懐疑主義とはべつのものなのか、ちがうものなのか。 口からロへの、うわさの伝播カはどこへいってしまったのか。発言権のあるのは科学だけであるかのような雰囲気ではないか。

ジェーン・リーのロから私は、もうひとつ鳥肌のたつことをきいた。

ジェーン そう、これは道路のむこう側(家からみて)で、発電所のほうから西へ動いていた。まわり(の空気)とごく微妙にちがう雲のようにみえた。ほんとにごくわずかなちがいだった。それで、(横からみたら)あの牧草地ぐらいあったかな、フィートでいったらどれくらいになるかわからないけど、あなたはどう思う? うーん、ちょっとまって。たぶん、だいたい1,500フィートになる? それとも2,000フィート?

──2,000フィートぐらいかな。

ジェーン 2,000。オー・ケー。長くて、形は……長くて、長円体、ちょうど前のほうが広くて、うしろよりも……いい?……ちょうどクジラみたい、尾がないだけで、はねあがってる尾がないだけで、いい? それで、それが牧場のまんなかを通っていった。

──何時ぐらいに?

ジェーン うーん。正直にいって、いまは思いだせない。すごくむつかしい……。普通は、朝とか昼とか午後とか、昼すぎとか、太陽がでてればわかるけど、あの日はまったく……ほんとに正確に思いだせない。

──オー・ケー。どれくらいの高さで?

ジェーン オー・ケー。あの木はだいたい……う−ん。この家はだいたいどれくらい、20、30フィート? たぶん地面から30フィート、40フィートぐらいだったかしら。それはゆっくり動いていて、わかる?……あんなふうに動いているものをみるのは……。それに、すごく微妙だった。まわりの空気はもう……。これが、なんだか知らないけど、これがラジオの報道(というのは知事の退避勧告のことだと思う ──筆者)のまえに、(ここを)通っていった。直前に。

──二日目に? 木曜日?

ジェーン 二日目、木曜日だった。それから、思うんだけど、午前おそく、でもまだ昼まえだった。さかのぼって、そういうこまかいことを思いだすのは、すごくむずかしい。あのときはほんとに動転していたから。

──それは金曜日じやなかった?

ジェーン う−ん?

──金曜日じゃなかった?

ジェーン 確言はできない。まったく確かではない、ほんとうにあの日は……その数日間はひっくりかえるようで……私は、私たちは、どうしたらいいか決めよう、決めようとしていた。なにかもっていくべきか? なにももたずに退避するべきか? 動物がいるから退避するわけにはいかないし……。頭のなかはあれかこれかでいっぱいで、(こういう)こまかいことがことごとくほんとに重要なのだけれど考えられなかった。けれども、とにかく心のなかになによりも強く残っているのが、口のなかの金属の味と、あの空気。いままでにみたどんなのともちがう。ありとあらゆる気象条件をみてきたけれども、あんなのにであったことはなかった。

──それで、このなにものかは白っぽかったのか、あるいは明るかったのか?

ジェーン いや、白いのではなくて、(まわりより)明るかったけれども、ちがいはごく微妙だった。白じゃない。暗い空気よりも明るかったけれども、差はほんのわずかだった。

──雨はふっていたのか?

ジェーン そう、小さな、霧雨が。こまかい雨がゆっくりと降っていて、まっすぐ下に……。……だけれども、木曜だったか金曜だったか確言できない……。

──この「なにものか」をみたのは一度だけ?

ジェーン 一度だけみた。けれども、私はいったりきたり、わかる? 家をでたりはいったりしていた……彼らが土や水のサンプリングをしていて、だれだったか思いだせないけど……食品・医薬品局だったと思うけど……彼らがここにきて、なん時間も、土のサンプルや、水のサンプルや、草のサンプルをとっていた。橋のある、すぐそこで、ほら貯蔵小屋から下った石の橋のところで。あそこに、いちばん長いあいだいた。それから撮影の人たちが一時間ぐらいいた。

──それはなにか微妙な煙がただよっているみたいだったか?

ジェーン そう、そうだけれども。もっとはっきり。わかる?

──はっきり、境い目(はじ)がはっきりしていたということか?

ジェーン そう、そのとおり。空気は鋼青みたいで、これは青みがかった煙みたいで。だけど、鋼青よりは明るい。

──どんな速さで動いていたかおぼえているか?

ジェーン スローモーションみたいではなかったけれども、空気のなかを動いているのを時速何マイルとか測れるかどうかわからないけれど、とにかく動いてるっていうことがわかるぐらい充分速く動いていた。いい? たぶん時速5マイルから10マイルだったと思う。いいかたをかえれば、こういうふうじゃなく、こんなぐらい(指さしながら)……。

──人が歩いているのより速くということか?

ジェーン そう。そうだと思う。それぐらいだったと思う。

その「なにものか」は、彼女がそれをみた、たった一度だけ、あたりを通過したのか、なん回も、いろいろの方向に通っていったのかはわからない。私は、日時だけでも確認したかった。3月28日水曜日の天気をジョアンにもきいてみた。

ジョアン いや、あの日は天気は悪くならなかった、それはいえるわ。水曜日と金曜日はおぼえているけど、木曜はまるで空白だわ、思いだせない、まったく思いだせない。

ジェーン 私も思いだそうとしたけれども、できない。

ジョアン 木曜になにがあったかひとつも思いだせない、まったくひどいわ。

ジェーン だから私も、それをみたのが木曜か金曜か思いだせない。けど、みたのはたしかだ。それから、それをみたときの空気はほんとにいやなものだったのも、おぼえている。……あれはいつだった、食品・医薬品局だか、NRCだか、外で検査をしてたのはだれだったか。

ジョアン それは金曜よ。

ジェーン ええ、だけどだれだった? 金曜だったって?

ジョアン そう。

ジェーン なん時間もあそこにいた、あれはだれだった? NRCか、食品・医薬品局か?

ジョアン 知らない。

ジェーン あのときはわかっていたけど、いまは私も思いだせない。

ジョアン ……だけど、どっかのグループのひとりがここにきて、そのグループはその道を登ったとこのほうが、ここよりも(放射線量が)ずっと高かったといっていた。あれは金曜日だったわ。

ジェーン そう、あれは州からきていたグループだった。

ふたりは、子どもや、おばあさんを家から外へださないようにしたことや、おたがいになにをしていたかを懸命に思いだそうとする。

ジェーン そう、私は傘をさしてた。傘をさしてたっていた。だけど木曜日だったか金曜日だったか?……

ジョアン 思うんだけど、金曜になるまではあまり報道はなかったんじゃない。金曜だけよ。みんなショックだった……。

ジェーン そう、だけど問題のあれ(水素)は木曜日にたまりだした。あんたも私もテレビとラジオにくっついたきりで、なにが起こっているのか知ろうと懸命だった。そうだ、かけてもいい、あれ(牧場のうえを通過したなにものか)をみたのは金曜日だったわ、かけてもいい。

──オー・ケー。ポーチのところからみたのか?

ジェーン いや、歩いていくところだった、畜舎のほうに近かった、と思う。なにかみるとたいてい彼女(ジョアン)を呼んで、みにくるようにいうのだけれども、呼びに家にもどるまえに行ってしまうだろうと考えたのをおぼえてるから、たしかだ。

スリーマイル島の北端での気象観測データーによれば、30日金曜日だとして、午前おそくに東風がふいたのは、午前11時の記録がある。15分間の平均風速は時速1.4マイル。つまり時速2キロ強である。

29日のデーターをみると、10時、11時は平均した北東の風、北の風となっていて、風速はそれぞれ2.5マイル、2.2マイルである。風向きの安定性をみると、いずれも不安定となっており、西に向かってふいた可能性もある。人の歩くより速いスピードとすれば、30日金曜日よりも、29日木曜の可能性のほうが大きいようでもあるが、私には決めようがない。

鋼青色の周囲の空気と、その鋼青色のなかを発電所の方角からゆっくりと動いてきた、長さ数百メートルの尾のないクジラのような空気のかたまりは、いったいなんだったのだろうか。野外でよくみかけるような、ごくありきたりのもや──が、不安な人間の眼になにか恐ろしい気団のように映ったということなのだろうか。彼女がそれを目撃したという場所にたって、ゆるやかに起伏している牧草地を見おろしてみるが、もちろんなにもわかるはずがない。

V

ジェーン・リー

手もとに数枚の写真がある。どれも死んで横たわる動物が写っている。そのうち三枚には79年3月30日の日付けと「死産」あるいは「呼吸困難、うち殺さざるをえず」という裏書きがある。もう二枚はそれぞれ、「79年5月、死産」、「79年6月19日、五ケ月胎児」とかかれた牛の子どもの写真だ。

事故後の夏にジェーン・リーから手わたされたこの数枚の写真を私は有効に役だてただろうか。なん人かの獣医さんにみてもらったが、彼らにはみなれた死産、早産の動物であり、子牛の死体にすぎない。もちろん、熱心な彼らは印画紙の粒子さえもとらえるほど注意ぶかくみては、異常な所見といえるかもしれない点を指摘してくれるのだけれども、結局これだけではわかりませんねという。

しかしジェーン・リーが伝えたかったことはなによりも、あの冷却塔のみえる農場でなにを経験したかということだとすれば、私はずいぶん混乱していることに気づかねばならない。答えがでないことに、あるいはどこにでも何パーセントかある家畜の死となんの区別もつけがたいことに、気をおとす必要などありはしないのだ。簡単なことだ。写真をもとの文脈にもどしさえすればいい。

3月30日にとったという写真は、死産の猫の子二匹、死産の山羊の三匹、それにうち殺された子牛が写っている。近くからとった猫の写真は焦点があっていないうえに、近すぎるフラッシュのために露出オーバーだ。地面にしいた新聞紙のうえに、この二匹の猫の子と子山羊をならべてとったものは、子山羊の頭が画面からきれていて、焦点もあまい。それにすこし暗すぎる。子牛は水たまりのある地面に横たわっているが、これもひどく暗い。ふだんほとんど写真をとったことのないジェーンが、とにかく写さなければととったのだろう。固定焦点の簡単なカメラで。

フラッシュをつかったのは納屋のなかでだろう。二匹の猫はワラのうえにころがっている。黒い毛の一匹は臨月のようにみえるが、白黒まだらのもう一匹はまだ満足な子猫のかたちになっていない、いかにも胎児というようにみえる。

外でとられた二枚からは、水たまりや、ぬれてまだらになった新聞紙から雨のなかでとられたことがわかる。ひどく暗い天気だったことをジェーンはくりかえしいっていた。子牛は生後一ケ月のホルスタインだったが、まったく呼吸ができなくなり死がさしせまっているのは明らかだったという。三種類の動物の死がいっペんに、このひとつの農場におこったのは、鋼青色の空気と金属性の味を体験しているときだった。

日付けをたしかめたかった。30日というのなら、ジェーンは昼まえに農場をでて80キロの道のりをルイスタウンまでジョアンとデイビッドを送り、またひきかえしてきた日ではないか。すくなくとも往復に4時間はかかっただろう。とすれば、動物たちの写真をとったのは、夕刻だったのではないだろうか。私はまた尋問をしなければならない。

時間の記憶によわいというジェーンは、フィッシャー夫妻にげたをあずける。子牛を射ち殺さなければならなかったのは、あれは大統領が発電所を訪れたつぎの日だから、月曜日の4月2日、山羊と猫の死産はその翌日で火曜日の4月3日という結論だった。

動物の死は二日にわたり、3月30日、避難勧告のあった日でなかったのだが、それでもその戦慄の深さがかわるわけではない。暗い鋼青色の空気と、ロのなかの金属の味はまだつきまとっていたという。4月1日の午後から2日の夜中まで東からの風がつづいていた(発電所の気象記録)。

ジェーン・リーのくれたあとの二枚の写真は、5月に死産ででてきた扁平な頭の、皮膚もところどころ薄く筋肉のすけてみえるような子牛と、6月に早産(五ケ月)ででてきた背骨のぐにゃぐにゃにみえる子牛を写したものだ。

「扁平な頭」というのは私の言葉だ。適切ないい方ではないかもしれない、しかし目からうえの割合がどうも小さいように思えてならない。農場の人たちは、頭部が奇形だといういい方だった。40頭ほどのホルスタインを飼い、30頭から乳をしぼっているフィッシャー農場で死産の経験がないわけではないが、こんな頭のかたちをしたのははじめてだという。

6月の早産の子牛の背骨がたやすくねじれているのは、こんどの事故がおこるまえから──発電所の運転以来──この西岸地域に頻発するようになったという、あのもろい骨の話に関係があるのだろうか。それとも、この事故に直接つながることなのだろうか。それともまったく関係ないことか。

1976年になってめだって増加したというこの周辺の農場でおこった家畜動物の異常を酪農家の人たちは1974年から営業運転を開始した発電所のせいではないかと考えている。二百年もまえにここを開拓したころから代々家畜を飼育してきた経験ではどうにも対処できない事態だった。とらえられるかぎりのことをジェーン・リーは記録した。事故後のはやり言葉をつかえば「5マイル圏内」の15の農場についての彼女の記録がカバーするのは、発電所のちょうど西5マイル以内にあたる三方を丘にかこまれた地域の北半分と、サスケハナ川東岸の二、三の農場だ。記録の密度はさまざまで、あるものは詳しく、あるものはわずか数行だが、とにもかくにも残されている唯一の記録ではないか。

経済的ダメージを恐れてしゃべりたがらない農場──そうでなくても、だれが他人の干渉をよろこぶだろうか。あるいは単純に、記憶があいまいなもの──朝から晩まで動物の世話と農作業の彼らの仕事には疫学調査のための記録などはいりこむ余地はない。獣医は獣医で、つぎからつぎへと個々の病気に対処することで手いっぱいだという。素人の彼女に世間は耳をかさないだろう、それどころか、変人あつかいさえするだろう。どんな分類範ちゅうを用意すればいいのか、聞きあつめられることすべてか。

しかし、だれかがなにかしなければ。

フィッツジェラルドのところでも、肥育中の子牛がこの二年間で四頭みんなやられている。骨がやわらかくなってしまい、二頭は目がみえなかった。

エリアス・コーンリーのところで子牛が納屋からでるところですべって、後脚を折ったのは77年の10月だった。屠殺してみると尻にそって骨はぐしゃぐしゃで、肉をとることもできない。つぎの年にベーショア・ファームから買いいれた七、八ケ月の二頭は目がみえなくなり、よろめいて歩くようになり、一頭はただ歩いているときに脚をおってしまう。屠場で骨盤にひびがはいっているのがわかった。獣医のウェーバーさんは残った子牛をニュー・ボルトンにある大学の獣医学部におくり、何人もの学生と二人の獣医がニュー・ボルトンからきて飼料と血液のサンプルをとっていったが、説明はあったのか。

カウフマンのところでも、つづけざまに子牛を二頭失なっている。後脚がまるでいうことをきかなかった。一頭は獣医が処置をした翌朝死んでいた。

うち(ジェレミア・フィッシャー農場)から隣のヴァンスのところへ売った子牛二頭も死んだ。ほかの子牛と同じだった。

牛だけではない。カウフマンのところには猫もいたが、4匹みんなたちあがれなくなり死んでしまった。子猫もつぎからつぎへと死んだ。まえの夏には、スナイダー夫妻のところでも生まれてきたふた腹ぜんぶ死んでいる。チャールズ・コーンリーのところでも子猫10匹が死んでいる。ミドルタウンのメアリー・アン・フィッシャーの猫の子は何匹だったか、生後三週間の一腹ぜんぶいっぺんに死んでしまった。この年(79年)になってからは四匹の雌猫が流産をし、あとの一匹は臨月でうんだけれども子猫はみんな死んでいた。

メアリー・アンのところのガチョウは100個ほど卵をうんだが、かえったのは一羽で、それもすぐ死んでしまった。この春は、一羽もかえらず、親どりたちは卵をだくのをやめてしまった。エマ・ホワイトヒルのところでは290個の卵がどれひとつかえらなかった。

1978年 春

アヒルの雌四羽がうんだ卵70──70からかえったヒナは七羽──うち一羽は奇形。

このアヒルを、他のアヒルが攻撃しないよう隔離。自分の体重を支えられず、脚を身体の後方にひきずる。つりさげ歩行器をつくり、訓練のため歩かせようとする。毎日プールにいれ、アヒルが食べられるよう水に生きた昆虫を加えてやる。このアヒルは水のなかのほうがよく動くことができるようにみうけられる。完全に成育せず。羽毛はもろく、逆だっている。羽毛の下は硬い骨格がある──肉がなく非常に硬い。他の正常のアヒルと同様の餌を与え、同様のミネラルを補給。六ケ月間生かすことができたが、状態は改善されることがなかった。

(ジェレミア・フィッシャー農場)

ブッシュ博士のアーディン農場では77年、種雌馬七頭のうち四頭がはらんだが、一頭は分娩できず子馬は死亡。もう一頭は生後一日で死亡。つぎの種つけでは七頭中一頭だけが成功。翌年(78年)雌馬五頭をケンタッキーにおくって種つけをするが、流産が三頭、死産が一頭という結果だった。この3月24日には預かり馬が死産をした。ドクター・ブッシュのところの馬はさかりの時期が異常にながかった。臨月の出産があっても乳腺が下ってこないようでもあった。

種つけの不成功や流産、死産は馬だけでないように思えた。ヴァンスの農場でも隣のこの農場でもこの二年間山羊の流産がつづいている。牛の種つけが失敗するケースも多くなっているのではないか。まえの年(78年)には、このフィッシャー農場で三回以上種つけをしたがはらまなかった雌牛が四三頭中六頭だった。

いや、どの程度の数字ならば種つけの不成功があきらかな問題になるのか、ジェーン・リーにはいいようがない。そのうちのどれが、この地域に特殊なものなのか、どうして区別をつければいいのか。

サスケハナ川西岸の、ヨーク郡、カンバーランド郡、ペリー郡、アダムス郡の家畜をみているロバート・ウェーバー獣医は、例の頻発する子牛の病気はこの西岸では旧サスケハナ街道までの約5マイルにかぎられている、被害は酪農場から肥育家にわたされた子牛の半数ちかくになるのではないか、という。

かえらない卵、猫の死、それにこの牛の死は、ひとつの原因からおこっているのではないだろうか。ジョセフ・コーンリーの奥さんが二度つづけて死産をしたのも、ヨストの奥さんの死産も、ジョアンの死産もみんな発電所がうごきはじめてからだ。どの赤んぼうも未熟児だった。

そして事故である。住民避難のつづいていた4月の2日にたおれた子牛は呼吸困難だった。それはまたちがう原因と考えるべきかもしれない。しかし農場の5キロ先に冷却塔のみえる発電所からの放出に関係がないとだれが断言できるだろう。子牛の死と、つづけざまにおこった猫と山羊の死産は、数年間つづいた不吉な出来事のひとつの頂点だった。

事故の二ケ月後、ペンシルバニア州議会はスリーマイル島周辺の実情を知るために委員会をつくり、住民の声をきくための公聴会を開いている。サスケハナ川の西岸地域の住民を対象にした州議会下院委員会の公聴会は、事故後二ケ月たった6月6日、ゴールズボロで開かれた。

その公聴会は晩の7時にはじまり、11時まで20人ちかい住民が証人として、くちぐちに事故当時の、そしていまもつづく恐怖を、あるいは誇りにし信じていた自分の国の政治制度を疑うようになったことを、歯に衣をきせずに表明している。その場は、地域が地域の権威をとりもどした瞬間だったにちがいない。公聴会の記録をみせてもらったとき、私はそう思いながら読んだ。

ヴァンス・フィッシャーは数年まえからの家畜の異常について証言している。社会が生きた人のつながりでなく、ただの制度、図式のようなもの──ただのスケジュール表か、やっつけ仕事のよせあつめ──になりかかってしまっていることを、彼はついている。

「委員会の御列席のみなさん、それに近所の人たち、みなさんのうち何人かは私も知っています。ギージーさんは知っているし。私はスリーマイル島から3マイル離れたところ、バリー・ロード、262号線で農場をやっている。なぜ私がそこにいるかといえば、私の家族が245年まえにそこへ越してきたからで、それ以来ずっと満足してやってきた。だれも私たちを追いだそうとしなかった。私たちはここが気にいっている。私は四八の州にいったことがあり、あるところはもどりたいと思わないが、住みつこうと思えば住めただろうし、そうしたかもしれない土地だってあったんです。

放射線のことでは、私はそんなに興奮しなかった。私は牛といっしょに家にとどまった。それが私の仕事なんで。私は牛を飼ってるんですが、そのことでは後にはひけない、一戦まじえなけりゃならないと思ったんです。空軍部隊、放射線タイプの任務専門の救助隊の指揮官を四年間つとめていたんで、放射線のことは多少は知ってるんです。

しかし、それが私がここに出てきた理由じゃないんです。いったとおり私は農場をやってきた。30年そこに住んで、25年間牛を飼ってきた。うちは、いつもというわけじゃないが、ずいぶんうまくやってきた。もちろん問題はすこしはあったし、いまでも、そういう問題のいくつかはある。(しかし)この4年間、まったく新しい問題がでてきた。獣医も診断できない問題が。獣医はやってくるでしょ、それで、なにかビタミンが足りないんじゃないか、ミネラルが足りないんじゃないかと当て推量する。獣医はビタミンとミネラルの注射を動物にくれてやり、私らには請求書をくれ、動物は二ケ月もすると死んでしまうに決まってるというわけだ。近所だけでも、そんなのが20例ぐらいあった。

私らは州のいろんな役所から手助けしてもらおうとやってみた。ペンシルバニア州立医科大、ニュー・ボルトンの獣医学部のコーンフェルド先生とも話した。私らが600ドル彼に送れば、こっちまできて、そのへんを見てまわろう、なんかいい考えがうかぶかもしれない、という返事だった。彼らは、機会があればよろこんで究明するんじゃないかと、私は思ってた。というのは、いまの獣医さんたちじゃ、この問題には不適格で、まったく助けになってないからなんですが。たぶんこの先二、三世代の獣医さんたちには、あまりいっしょうけんめいで能力のある人はでてこないんじやないですか。

私がいった問題というのは、後脚の麻痺なんです。この四年間に私のところでは五頭がそれで死んでしまった。私のとこは数年まえは85頭飼っていたこともあるけど、4年まえまでこんなのは見たこともなかったんですよ。近所の人たちもやはり見たことがない。この問題をかかえているのは五つの農場で、全部、自分のところでとれる穀物を食べさせている。塩と、たいていは処方どおりの少量のミネラルと、自生えの穀物と、自生えの牧草をやっている。この土地の飼料だけで飼われている動物が、たぶん私ら人間にもこれから起こることのまえぶれじゃないかと思うんです。この地域社会の人たちは、どこかの人たちには原始的に思えるかもしれないけど、菜園をつくってるのがいる。夏には菜園の野菜をたくさんたべるし、冬のためには保存しておく。家畜の異常の原因がなんだかわかりませんが、長いあいだには人間にも同じことが起こると私は確信している。

私は州の畜産局に電話をかけ、話してみたんですが、埒があかなかった。隣人のひとりは一年まえに病気の動物をサマーデールの州立病院へ送ろうとしたことがある。病院は、まず何の病気だかいってもらえなければ引きうけられないといい張るんですよ。わからんから問題なんだがね。ここの獣医さんには診断ができなくて、処方せんも、治療法のあれこれもやってみたが、たいていうまくいかなかった。それで、こんどは病院でも私らは無視されたわけだ。

(79年)5月7日には私のところで二頭が立てなくなって、ときどき立ちあがるが、たいていはよろめいてしまい、後脚の筋肉がうまくコントロールできなかった。それで獣医に電話したんですが、すぐ、なんでそんなめんどうなことを、と思ったわけです。もうこの4年間でかなりの金がかかったのに、ろくな結果になってないじゃないか、そこで、もう一度電話をかけなおして取りけそうと思った。なににたよってもだめだったんだから、自分自身でやる時じやないかと思ったんです。 私はむかし何年か化学の勉強をしてたことがある。化学者ではないんですよ。実際のところ、私はなんの専門家でもないんです。しかし自分の信じることを、やれるだけやろうというわけです。

それで考えはじめたわけですが、(ミネラルの一つである)セレニウムの不足は後脚の麻痺をおこすのは知っている。こんどは州政府の獣医があんたには診断できないと忠告してくれる。彼のいうとおりですよ。だけれども脚が麻痺してコントロールできない動物をこの日で見ると、そんなこといっている場合ではないんですね。そして私はセレニウムが塩素と結びつきやすいのを知っている。ここからニューヨーク州北部までどの町も上水道を塩素で消毒し、下水も塩素で消毒しているのを知っていたんで、川には何トンもの塩素が流れてるんじゃないかという気がしたわけです。

私は(州の)環境資源省、大気管理に電話をして、この近所の空気の分析をたのんだ。私たちはこの小さなポケットに住んでいる。風がこっちに向かって吹けば、いつもここに吹きこむんですよ。(北の)ハリスバーグからきた人は、ちょっと大きな丘というか山をこえてきたでしょ。西のはずれからでていく場合は、ギージーさんはよくそうしているわけですが、また別の丘をこえることになる。ニューべリーを通って(南へ)下る場合も、また丘がある。というわけで、ここは東から風が吹きこみ、私らはそれを川風と呼んだりするんですが、TMIあたりから、いろんなものを運びこむんですね。

さて大気管理は、おたくらは空気の問題なんかまったくないです、水の問題だというんですね。電話を水質管理につないでくれて、こんどは連中は水に関係する問題はまったくありませんと断言するわけです。私は放射線の問題ではないといい張ったんですが、電話を放射線管理のほうにまわしてしまう。放射線管理は、あんたは誰かときくんですね。私はヨーク郡で農場をやってるもんだというと、個人とは話さないことになってますという。そんなわけで一時間かそこらむだにして、電話をつなげるのに苦労し、相手がでるのを待ち、結局なんにもならなかった。

つぎはまず郡の農業管理官に話をした。彼は、ふつうなら自分がわからないときでも、なんとか努力して答えをさがす男なんですが、(こんどは)わからないという答えで、努力してみようという気配もなかった。まあ、役所はどうせ、ミネラルの不足じゃないかというに決まってる。私らはここで200年以上も百姓してるんだから、ミネラルが少ないのは知っている。しかし六農場あって、みんなそれぞれちがう方法でやっている。石灰のいれ方もちがうし、ちがう肥料を使ってきたし、まったくちがう段どりでやってきた。にもかかわらず、4年まえにこの病気がみんなの農場でいっせいにはじまり、とりついてしまった。スリーマイル島が閉鎖されても、この病気はわれわれの農場からはなくならないだろう(聴衆拍手)。

私がいいたいことは、これが私の最後のアピール、地域内ではもうこれで最後だと思う。もし、われわれが原子力問題をやっている活動グループのひとつにいって、手を貸してもらえるかどうかたのんでみるとしたら、もし州の外へでていくとしたら……。実際、たくさんの友人が、土の検査は、家畜の検査でさえも、この州じゃ正直な評価は得られないといってる。ニュー・ボルトンに動物をもってったことがあるけど、持主はそれについてまったく報告をうけとっていないじゃないですか。私らがきいたのはゴシップだけで、つまりニュー・ボルトンのコーンフェルド先生がこの地域の動物について、カルシウムの問題があるといったといわれてる。まあ、カルシウム問題はたしかにあるでしょうよ。しかし他の問題は調べたんですかね? セレニウム問題は調べたんでしょうか? セレニウムはこの二、三ケ月に乳牛に使用する認可がおりたばかりなんですが、塩素と結合してしまうんで、欠乏問題がおきてるんだろうか。私らにはわからないんです。が、ちょうどここの、この小さな谷間だけに問題がおきてるというのがへんなんですよ。ランカスター郡(サスケハナ川の東側)は全体的にもっと平らで、風はずっと遠くまで分布し(川のこちら側のように)とどまり、たまって濃くなり、雨がふればいっしょに落ちてくるということがない。

ここの町の北側に農場をもってるのが13ケ月まえに雄牛を四頭買いいれた。8月には一頭は後脚が麻痺してしまった。獣医がきて、いつもの注射をし、私は10日間毎日いってやり、獣医の処方にしたがって追加の注射をうった。12月に二番目の牛の後脚が麻痺した。またおなじこと。医者が注射をし、私が注射をする。これは死んだ。三番目のは後脚が麻痺していたし……はっきりとはいえないがたぶん……死んでいないとしても、もう間もないだろうと思う。あんなにながいあいだ起きあがれなかったので、膝がぼろぼろだから。

先週私も、膝がすりきれてしまった一頭を埋めてやった。撃ち殺さずに、どうなるのか最後までみとどけようと、むごい死に方をさせたわけです。うじがわいていた。 それで、いつまで私らはこれに耐えなければならんのか? 問題ですよ。自分のとこの牧草を売ることになってたんですが、(事故のあった)3月の最後の土曜日に余った干草を出荷するはずだったんですよ。奴っこさんはついにこなかった。まだ干草はうちにある。新しい干革をどこへ積んだらいいのか? そういう問題なんですよ。

──(略)──

ここの隣人たちは、屋根から落ちる雨水が雨どい口のところで芝を殺してるといっている。ここから4分の3マイルいったところの墓地のまわりにワイヤー・フェンスがあって、墓地のまわりをぐるっと全部、そのワイヤー・フェンスの下の草はみんな死んでる。問題は、関心をもちそうな人間が見つからなかったっていうことなんですよ。

──(略)──

州の畜産局に何度か電話したので、食品検査官が派遣されてきたんですね。彼は砂糖だるのなかにマルハナバチがいるっていうことはわかるかもしれませんが、私のいった牛は、そのとき起立不能だったんですよ。食品検査官は牛がこいの柵ごしに、牛のほうを見ることさえなかったんじゃないですか。私にいわせれば、肉牛がどんなものかも知らないというのが正直なところじゃないですか。私らが得る援助っていうのは、ああいうたぐいのものなんですかね。

私らがここにきたとき、私の一家ですが、赤い人(インディアン)との問題があったかもしれない。しかし、私は断言しますが、白人との問題はもっと悪い。──(略)──」

いっしょうけんめいになる人間がいないという状況は利害の構図のなかで進行する。最大の特権をにぎるものも、利害の末端で生きるものも、だれもが防衛的になる。州議会農業委員会からこの特別委員会に加わっているフォスター議員は、ヴァンスのいう牛の病気が放射能のせいとも化学汚染のせいともおもわれないという。

フォスター あなたのいう問題がなんであるにしても、調べるべきだと思うのだが。

フィッシャー 私もそう思ってるんですよ。

フォスター しかし、ここの地域の状況のせいだといいきれるかどうか。

フィッシャー この4年間、問題があった。TMIが運転を開始してから後の4年間ですよ。ひとつの共通の原因があるはずだというのは、まえにもいったように、六つの農場があるが、ぜんぶいっせいに問題がおきはじめた。私らはぜんぶ、ちがう方法で農場をやっている。私らのすぐ隣りには、もっとたくさん牛を飼っている農場がいくつかあって、そこでは問題がおきていないが、外から多量の飼料を買いいれている。だから、この土地の飼料が原因ではないかと考えるようになったわけです。あの冷却塔からくるなんかの毒物か、あるいは冷却塔のところでなにかのせいで毒物ができるのかどうか、それは私にはわからない。しかしそれだから、その分析をよろこんでしようという人間をみつけられなかったことで、いささか動揺せざるをえないっていうわけですよ。発電所でやってることを分析させようなんていうものも、だれもいない。

──(略)──

この牛の問題についてですがね、しゃべらないほうがいいと私にいう農家もいました。だれかがにぎりつぶそうとしているんじゃないですか。乳牛の売りさばきをやっている業界の人間を二、三知っていますが、連中はこの地域に牛の問題があるなんていう話をひろめてほしくないんですね。連中は徹底的にもみけそうとしてますよ。近所のあるものは、農場を売る考えがあるんなら黙ってたほうがいいと私にいう。不動産はいまよりもっと悪くなるという話ですね。だけど私は、私たちの問題だという感じなんです。正面からみんなでとりくめば、解決できる。自分の問題をだれか別のものにおしつけて逃げたくはない(ヴァンスの証言終わる)。

単純な楽観の表明でないことは私にもわかる。事実、あの事故で地域の食肉市場は完全に干あがってしまったという。

それにこの西岸8キロの窪地は、いわば小さなポケットにすぎない。いったいここに何頭の乳牛がのこっているだろうか。大きなサイロのある農場はせいぜい三つか四つだ。二百頭もいるだろうか。だとすればその五分の一がジェレミア・フィッシャーの農場にいることになる。彼のところでしぼられた牛乳を買いあげているのはペン・スプリームだ。州の外にも販路をもつ大乳業会社ペン・スブリームの何パーセントがフィッシャー農場でしぼられているというのか。パーセントにもならないほどのシェアだ。きりすてたところで、痛くもかゆくもない、実質的に黙らせることは簡単ではないか。

空からみたところでも、農場の面積は圧倒的にサスケハナ川の東岸、つまりスリーマイル島の東に、ひろがっている。例の「5マイル圏内」でみてみれば、その面積は西岸の20倍もあるだろうか。この東岸地域には病気はおこらなかったのだろうか。いや、おこったとしても西岸以上に利害の網にからめとられていることを想像しなければならない。牧歌的風景のなかの農家の背後には、近代的流通の大組織がある。大小いくつかの乳業会社がこの酪農地帯に競合してることはいうまでもない。くわえてここは世界最大のチョコレート産業ハーシー・フーズのなわばりではないか。どこの消費者が家畜に異常の多発している地帯からのうわさを、製品を、よろこぶだろうか。

冷却塔からの塩素の白黒をつけられるような調査は、結局だれもしなかった。塩素ではないかもしれないが、消去法でいけばあの冷却塔が疑われて当然だとヴァンス・フィッシャーはいう。博士号をもった連中がうじゃうじゃいるのに、くその役にもたたないではないか。

しかし子牛にとりついていた病気──盲、骨の軟化、異常な骨折、関節炎あるいは関節の肥大、貧血、運動機能麻痺、衰弱──は、事故のあった年の夏をさかいに消えてしまった。つまりスリーマイル島原子力発電所が運転を停止してからである。

冷却塔は高さ約110m、直径は基底部で120m、最上部で約54mある。天候によっては4基の冷却塔からの蒸気がそのまま巨大な雲となって地域の上をおおうのがみられる。この写真は2号炉が運転にはいる以前のもの。〔ロバート・フォーサイス撮影〕事故による停止後も、たしかに冷却塔から蒸気のみえる日があったが、冷却塔のなかの巨大な滝の高さがずっと低くなっている。(停止後も炉内には膨大な崩解熱がある。熱は平常運転時とおなじ経路、蒸気発生器をとおし二次系へ、復水器をとおして三次系へ、さらに冷却塔から環境中に放出された。平常運転時にはこの復水器からの水は冷却塔の比較的上部から落とされていたが、事故後は塔の基底部にかぎられていたという。)

冷却塔からの物質がこの西岸地域をおおい、ヴァンス・フィッシャーのいうようにミネラルの欠乏をひきおこしていたのか、冷却塔からではなく排気筒からの物質なのか、あるいはまったく別の経路からのなにかが原因だったのか。いずれにしても、運転開始後一、二年で目だちはじめたひとつの異変は、停止後数ケ月でみられなくなった。これはひとつの状況証拠といえないだろうか。

しかしこれで異変がすべて終わってしまったわけではない。事故まえから目だっていた動物の死産や、生後すぐの死亡がおそろしく増加したというのだ。エマ・ホワイトヒルは事故三日目3月30日に母牛と子牛を失ない、二週間のうちに一六匹のうさぎと、19匹のてんじくねずみ、生後二日の山羊が死んだ。パセリは全滅だったという。

事故後の一年間猫が子どもをつくることが極端に少なくなったというのがウェーバー獣医の観察である。死産がふえていることもたしかで、生きてうまれたとしても死ぬものが多いという。ジェーン・リーの記録には、

5月1日 チャールズ・コーンリーの農場 首のまがった子猫がうまれる──首をうごかすことができず──死亡。

5月8日 子猫三匹うまれる──一匹死亡。(ジェレミア・フィッシャー農場)

7月5日 子猫四匹出産──全部死亡。(ヴァンス・フィッシャー農場)

7月6日 子猫八匹死亡──母猫は二匹、それぞれ五匹、三匹を生んだ。(ジェレミア・フィッシャー農場)

8月3日 黒猫一匹うまれる──一匹だけ生まれたものと思われる。名前、フリップ・フロップ(ぴょこっぴょこっとはねるように歩いては、ぱたっと倒れる様子からつけた名前だ)。生後六週間で母猫にみすてられる。保護し、観察する。この猫については8ミリあり。症状、出生時には歩けなかったが、現在は八、九歩でばたんとつんのめる。現在生後五ケ月。月齢からすれば小さいが、人間に反応し(じゃれようとする)、自分の餌皿をみつける。不自由な歩行を、壁のすそによりかかって歩くことでカバーし、障害にもかかわらずかなり敏捷である。後脚が決定的に弱く、食べるときは、にわとりが餌をついばむようである。神経系に障害があるように思われる。食べるときは、床から三インチほど離れたものの下にはいりこみ身体を固定させなければならない。そうしなければ、コントロールを失なって、後ろへびくっとはねかえりあおむけに倒れてしまう。

8月12日 この出産は子猫二匹。一匹はまえと同様の症状があるが重症ではない。これは歩くことができる。母親は別であるが、父親は同一である可能性あり。

8月9日 また別の母猫から三匹。三匹すべてが異なる発達段階。

一、毛がはえそろってうまれた──翌日死亡。

二、小さく毛ははえていない──胎児の段階。

三、さらに小さく──より胎児の段階。この三匹については写真あり。

とかかれている。5月1日と7月5日の事例以外はすべてジェレミア・フィッシャー農場の猫である。事故以後、他の農場から記録をとることはさらにむつかしくなったと彼女はいう。ウェーバー獣医によれば、羊や山羊の分娩があれば、でてくる二頭のうち一頭は死産というケースが多いという。

三方を丘にかこまれた西岸地域の農場。(等高線は約100フィートの標高差を表す)

6月になるとウェーバー獣医は豚の帝王切開におわれるようになった。せいぜい年に一度だった帝王切開手術を週に一度のペースでしなければならなくなったという。一回で10匹前後をうむ豚のお産で、四、五頭がでてきても、残りの半数は手術でださなければならない。ホルモン注射をいくら射っても分娩をうながすことができない。牛にも同じ問題があったが、こっちはホルモン注射が効いたという。

それに地域は旧サスケハナ街道をこえさらに西へひろがっているという。年があけて羊や山羊の出産シーズンにはいると、こんどは週に二度もの帝王切開におわれるようになる。分娩の時期になっても産道──子宮頸部──がひらかずに、ホルモン注射も役にたたないという。

ロバート・ウェーバーは州農業省に調査を要請したが、あってしかるべき調査はいまだになく、いわばうやむやにされている。とにもかくにも、こういった異常の地理的分布がスリーマイル島の周辺に集中しているのか、いないのか、それを確かめるのが筋道のはずだ。ひとことでいって、役所の対応は、こんどの事故の放射能の量ではそんなことはおきるはずがないのだから調べる必要もないというものだ。

VI

立ち上がれない子牛──ジョセフ・コーンリー農場

ニューヨーク・タイムズの1980年11月23日の日曜版にはこんな記事がでている。

「スリーマイル島周辺の奇形の動物や枯れてしまった植物の、おそろしい話をおぼえていますか? 異常な動物の死、死産、骨折、目玉のない動物──それに光を発する魚までも──こういった話をひろげているのは、反原子力の連中だけではない。報告は農家、主婦、それに地域で長年しごとをしているある獣医さんからやってきた。これが証拠だとあるものはいう。原子力発電所からの放射線、それも通常の放出さえもが、生物への破壊的な害をもたらしうるのだと。

さて、植物と動物についての徹底した調査の結果がでたところである。調査は原子力規制委員会によっておこなわれ、生物被害には高度に識別力のあるふたつの官庁がこれを支援した。つまり農家と家畜類を監督する。ヘンシルバニア州農業省と、公衆の安全をまもる連邦環境保護庁である。

調査結果は明快である。植物や動物のどの障害もスリーマイル島の事故、あるいは通常運転に原因があるとすることはできない。実際、動物におこった障害の多くは、苦情をいう農家の不注意に帰することができた。

たちあがれない、あるいはよろよろとしか歩けない子牛は、栄養失調であったことが判明し、ミネラルとビタミンの補給で問題は消えてしまった。子どもをつくれない山羊は遺伝的不妊であることがわかり、あたらしい雄をいれると生殖は飛躍的にふえた。種つけがうまくいかない馬には慢性的感染があることがわかった。500羽のインコ、カナリア、その他の小鳥が2時間のあいだにいっぺんに死んでしまったのは、おそらく毒性の気体か飼育場の温度が高すぎたためで、放射線障害の徴侯はみられなかった。ひきがえるを見かけることが少なくなったといってもスリーマイル島周辺がことさらそうだとはいえない。東部全域にわたってこの20年間みとめられてきた傾向であり、おそらく殺虫剤が原因であろう。草や木の被害は、病気や害虫の結果であり、放射線によるものではない。二、三みられた動物の貧血は放射能雲の通路からはまったくはなれている。

というわけで、恐ろしげな話は雲散霧消してしまう。これはめずらしいことではない。ひどく劇的で恐ろしい出来事があれば、関係のない問題もそのせいにすることはよくある。賢い市民はヒステリーがしずまり冷静な調査官が事実をあつめるまで、判断をさしひかえるものだ。スリーマイル島事故は、原子力発電所の欠陥について多くを教えたが、ペンシルバニアの森や農場に被害を与えはしなかった」

ニューヨークタイムズの中傷記事

なんとさっぱりしていることか。

さしずめヒステリーのよそものということになる私には、なにごともすっきりとはわかるわけがないということか。たしかに、たったの数回、それにせいぜい二、三週間ずつという時間しか現地をおとずれることのない私には、ことがらはあまりに遠すぎる。冷静な調査官殿の見解に耳を傾けることはやぶさかではない。しかし、これはあまりにも恣意的なかきかたではないか。

登場するのは、不注意な農民と冷静な調査官、ヒステリーの人びとと賢い市民である。ひとりの獣医とは明々白々ロバート・ウェーバーのことだ。これではまるで中傷ではないか。四年間ミネラルとビタミンの大量投与で動物の治療につとめたロバート・ウェーバーも、セレニウムの投与が子牛の筋肉障害に効き目があることに気づいたヴァンス・フィッシヤーの姿もみえはしない。子牛の問題はミネラルとビタミンの補給で解決しただって? だれがミネラルの不足を診断したというのだ。これではまるで、役所の連中が、無能な獣医のみおとしていた簡単な原因をつきとめたみたいではないか。

それに、ウェーバー獣医も放射線が原因だとはひとこともいっていない。なにが原因かつきとめる必要をうったえているのだ。

住民のうったえる家畜の異常が口から口へとつたわりながら、恐ろしい放射能の神話に簡単にむすびつきひろがったのは当然のことだったろう。その神話のひろがりをつぶすことがねらいの世論操作のプロは、論理の緻密さよりもロあたりのよさが武器というわけだ。つまり放射能の神話には科学の神話を対抗させようというのだ。うわさにただ感染していた人たちは実証性のなさをつかれて気まずくなり、沈黙してしまうか、こんどは科学神話に転向し、すべての罪をあたらしいスケープ・ゴートになすりつけようとするだろう。住民を、ジェーン・リーを、ロバート・ウェーバーを、ヴァンス・フィッシヤーを、孤立させることがねらいなのだ。

そこで私はいささか敵意をもって、ボルティモアのニューズ・アメリカン紙の記事をここに写しておこうと思う。

1980年6月20日のニューズ・アメリカン紙は「スリーマイル島、第二の事故」と題する特集だった。連邦政府も州政府も住民の不安にこたえるべき調査をなにひとつ行なっていない。この行政の不能、そうでないとすれば欺まん、これはもうひとつの大事故だという主張である。ローラ・ハメル記者がかいている。

スリーマイル島の事故後ペンシルバニア州農業省は周辺に住む農民の調査をし、そのわずかのもの──5パーセント──だけが、動物と作物の異常を経験したと考えていると発表した。こうした結果から、調査官たちは地域の農場主たちはおおむねスリーマイル島からの放射能による被害があるとは考えていないと結論している。

が、調査官は正しくない。彼らのデーターは誤りがあり、結論はまちがっている。農家の心配はひどく過小評価されている。

事実は──ニューズ・アメリカン紙のインタビューで明らかになったが──ペンシルバニア州政府の調査した農場主の少なくとも40パーセントが発電所からの放出が植物と動物に有害な影響をおよぼしたと考えている──事故のみならず、それよりずっと以前から。

ジョセフ・コーンリーの場合をみてみよう。

コーンリーはヨーク郡エターズの、TMIから2マイルにある自分の農場では、原子力発電所の一号炉が1974年に運転を開始して以来、異変がおこりはじめたと信じている。ぶどうの葉が白くなり、くるみの木の大枝はしおれ曲って枯れてしまったという。

1978年二号炉が営業運転にはいるすこしまえ、牛がひどく神経質になり、79年事故直前には二頭の乳牛が流産をした。それ以外に10頭の子牛がうまれたが、すぐに死んでしまった。コーンリーによれば、自分の家族のものも動作が鈍くなり病気がちだったという。

1979年3月29日、事故の翌日、ジョセフ・コーンリーはこれ以上もうたくさんだと判断し、四人の子どもを親せきに送った。三日後にトラック五台で牛をのせ、フランクリン郡の友人の農場にあずけた。一週間後、フランクリン郡に農場を買った。

にもかかわらず、1979年5月の州農業省の調査報告には、ジョセフ・コーンリーは問題なしの羊牧業者としてリストされている。

州政府によれば、100の農家をインタビューしたという。100のうちわずか五つの農家が家畜に異常な問題がおこっていると信じているだけであり、それらの問題はつきとめられ、通常みかけられるものと変わらないことがわかった、と農業省長官ペンローズ・ハロウェルはいう。

この結論が、TMI事故の環境被害をこれ以上調査する必要がないという主な根拠として、この一年間くりかえし引きあいにだされてきたのだ。

「われわれの酪農家の調査にもとづいて、これ以上の調査の必要はほんとうにないと考えた」とデイビッド・S・イングラムはいう。彼は調査当時の州畜産局々長である。農業省の部局として畜産局が調査を組織している。

イングラムはいう。「スリーマイル島に関係しそうな問題は、ひとつとして認められなかつた。非常に近くに住んでいて、今年ほど収穫のあがった年はないというものもいる」

二人の獣医を含む農業省のスタッフ10人が5月22、23日の二日間でインタビューをした。のべ120人時間だと農業省のスポークスマン、ジョン・ニコロフはいう。5月24日ハロウェル長官にあてた文書に、イングラムはこの調査計画を「5マイル地帯の農場視察」と記述している。つまり、TMI発電所から5マイル以内の農場の戸別訪問ということである。

しかし、実際はそうではなかった。調査は発電所から80マイルもはなれているいくつかの農場が含まれ、はるかに近くに住むものが除外されている。また調査を受けたものには、まったく農業をしていないものが含まれていた。すくなくとも11人は農作物はまったくつくらず、ただ数匹の動物をペットとして飼っているだけだった。(例 テリー・トロク。ヨークヘイヴンのセールスマンで菜園をもち、3エイカーの土地では二頭の羊が草をはんでいる。)

逆にロバート・ジーグラーは調査に含まれていない。

3月30日、事故三日目、ニューべリータウンのジーグラー農場では豚がおりから出たがらず、にわとりはおりのなかで興奮してさわいだ。二週間のうちに二七羽のにわとりと、11頭の豚が不可解な死にかたをした。その後、刈り入れ期には、からす麦の収穫は半分になり、とうもろこしの実は半分の大きさにしかなっておらず、ふにゃふにゃだった。家の正面にある樹齢23年のくるみの木は片側だけ皮がはがれ落ちた。

こういったことがおきた日は、ジーグラーが台所の引出しにとってあるカレンダーに赤丸で印がつけてある。農場になにか変わったことがなかったかだれか尋ねてくるときのためだが、だれもこなかったのだ。

ニコロフは、調査は5マイル以内の農家すべてを網羅するためのものではなかったという。トロクやジーグラーのような例を、含めたり除いたりするため「手のこんだ」方法をとったわけではないという。

5マイル以内で確認できるかぎり多くの農場のリストが作られ、インタビュアーは時間が許せば途中で他の農場にもたちよるよう指示された、とニコロフはいう。

ハロウェルの説明によれば、5マイル圏外の農場を調査したのは──ヨーク、ゲティスバーグ、バーウィック、デルタの農場だが──「スポット・チェック」としてだという。

「遠方の農場とより近くの農場のあいだに差があるかどうかみるためにそうしたのだ」とハロウェルはいうが、同時に「地域のもっとも大きな酪農場を調査に入れたかったが、たいがいの大きな農場は5マイル圏の外にあったということもある」ともいう。

調査票に答えのかきこまれている三人の農場主は、インタビューされたことなどないという。

ニコロフは、インタビューのいくつかはいつも地域の牛乳、飼料、肥料の検査をしてまわる検査官が行なったので調査だと気づかなかったのではないかという。しかし、マンチェスターで夫のホーマーと58エーカーの農場をもつバーバラ・マイヤーは問題のない農家としてリストされているが「まったくコンタクトはなかった」と確信をもっていう。

ジェーン・レスラーも、そのエリザベスタウンの農場の馬のうち四頭が事故の後すぐに関節が硬直しはれあがったことを報告するチャンスは、自分にも夫のメルビルにもあたえられなかったという。彼女によれば、調査官は農場にいた従業員のひとりに質問をし、「問題なし」としてきりあげたのだ。

「とんでもない話だ」とレスラーはいう。

「たくさん問題があった。政府からの人間とは、私も夫もまったく話したことがない。私は話したいのだけれども」

この近くで調査官は17歳になるジェラルド・グルーバーに話しかけ、誤って、彼を父親の農場の所有者としてリストしている。そういった誤りは調査報告のあちこちにみられる。13の氏名のつづりがまちがっていて、五つの農場は住所がちがっている。さらに五つの農場については家畜の数と種類が大幅にでたらめであった。

そのうえ、ずっと重要なことだが、少なくとも35人の農場主は、肝腎の点──TMIに関連するのではないかと思われる問題があるかどうか──について自分たちの見解が曲解されているという。そして、動物と植物が病んでいると検査官に伝えたのに問題なしとリストされた農場主が少なくとも三人いる。

リチャード・べイリー・シニアはその一人である。ヨークヘイヴンで肉牛を飼っているベイリーは、1946年からTMI事故のときまでの死産の数は両手で数えられるが、事故から二ケ月以内につづけざまに六頭の子牛を失なったという。死ななかった唯一の子牛は極小型でチョンシーと名づけている。

州の動物専門技官デイビッド・スコットが調査でやってきたとき、ベイリーはこの問題を報告した。スコットの指示で、べイリーはつぎの死産の子牛を検査のためサマーデイルの州試験所におくったのだが、調査報告にはベイリーの農場は問題なしとリストしてある。

マンチェスターのラッセル・ウィスラーも問題なしとリストされている。しかしウィスラーは自分が事故のすぐあと雌牛を二頭と異常なお産でうまれた四頭の子牛を失なったことを検査官に伝えたと主張している。「なんで彼らはわれわれをそんなふうに馬鹿にするのかわからない」とウィスラーいう。「どういうことがあったかときくから、われわれはあったことを話す。それがほんとうに何なのか、あるいはスリーマイル島事故がなんらかの影響を与えたのかどうなのか検討する努力があってしかるべきじやないか。私は自分のするべきことをした」

ニコロフによれば、こういう不一致は、農家の訴えを自動的にすべて「問題」とリストするのではなく、なんらかの編集をするため生じたことだと説明する。……それにくわえて、検査のために民間あるいは州の試験所に動物を送った場合、あるいはかかりつけの獣医から処置をうけている場合は、問題ありとは数えられないのだ。「それ(訴え)は処理されているとみなされるからだ」とニコロフはいう。

検査官のひとり──名前はふせてくれというのだが──によれば、検査官によっては種つけがうまくいかないという問題をリストから自動的にはずしたものがいる。「原子力事故と関連しえないと考えられたからだ」という。にもかかわらず、州の調査をうけた農場主を一年後に再度全調査したニューズ・アメリカン紙の記者は、その少なくとも30パーセントがかつて経験しなかった種つけの問題があるときかされる。

この奇妙な不一致──農場主たちは問題があると信じているが、その農場主たちは問題がないと考えているのだと州政府の主張している事実──に、調査をうけたものの多くがにがにがしい思いをさせられ、憤っている。「お役所は自分のやってることがわかっていない」とエリザべスタウンの農場に夫のジョージと住んでいるパット・バウムはいう。「最初から何してるかわかってなかったし、いまでも自分で何をやってるかわかっていないんじゃない。彼らのいうことは何も信じられなくなった」

しかし州農業省長官ハロウェルはゆずらない。「われわれの知るかぎり、調査は報告どおり正確である」と彼はいう。

住民を怒らせたおざなりの「調査」はローラ・ハメルの追跡した79年5月(州農業省)のいちどだけではない。ニューヨーク・タイムズのあの中傷記事がかかれるまでにはもうなん段階かの政治的ゲームがあった。八〇年の春には原子力規制委員会NRCと州農業省の技術官僚が地域の農場を訪問した。しかし彼らがたずねたのはわずか十数軒だった。かっこうをつけることが目的だったのだろう。ただ話しをきき、それで終わり。住民の訴える家畜の異常はどこにでもあるものだという、はじめからの結論がただくりかえされた。

だから私もくりかえしておこう。スリーマイル島周辺の農場におこった家畜の──いや家畜だけでなく人間も含めなければならないかもしれないのだが──異常はたしかにその地域に集中していることなのか、あるいはどこにでも同じようにあることなのかを明らかにするような冷静な調査はただの一度も行なわれなかった。 野暮は承知のうえ、解釈をしておこう。

はじめから官僚たちは、調査などは必要なしと心得ているのではないだろうか。こんなにわずかな線量では──というのは、あの大さわぎの大事故のときでさえ、放出された放射能からの周辺住民の最大被曝線量は100ミリレム以下だというたぐいのことだけれども──動物にも植物にも異常なんかおきるはずがない、という科学的常識があるからだ。政府のなかでも、そとでも、放射線のことを知っている科学者ならば、だれもそんな調査は必要ないといっている。だとすれば住民の心配をはらすという、ただそれだけのためになん百万、なん千万円の予算を組むわけにもいかない、他の業務を犠牲にするわけにもいかない、というのがおそらく本音かもしれない。

知識のないものたちは放射能をなにかとらえどころのない、理解をこえて、恐ろしいものだと思っている。じつはこれはこれで立派な立場なのだが、専門家にはやっかいなしろものにうつるだろうということもまちがいはない。専門家の専門家たるゆえんは、その知識や技能の領域が彼でなければカバーできないということにあるのだから、これはそもそものはじめからのジレンマなのだ。専門家が一人前であるのは彼の訓練された見識や技能がもろもろの圧力から独立して発言権をもつ場合だ。だからたしかに、手がけようとする調査が税金のむだ使いでなく成果のあがりそうなものなのか、それとも空振りに終わる調査なのかの判断も彼の独立にかかわることなのだ。が、二枚舌でしかこのジレンマに対処できないのだとすれば、これは致命的ではないか。

しかも忘れずにつけくわえておかなくてはならないが、これは目いっぱいの善意の解釈だ。官僚政治の領地はあまりにも底なしで、私たちの疑心暗鬼は陰謀の幻影をそこに投影する権利を手放せるはずもない。そうでなければ、愚鈍な民衆と、それを操作するエリートという政治の図式をみとめてしまうことになる。すくなくともいまのところは。

そして、住民の感情をひとことでいえば不信である。

西岸地域の人たちは、夏だというのに木が葉を落としているのは事故のせいではないかと思っている。いや、ひょっとしたら発電所が運転をはじめて以来、徐々に被害をうけてきたのかもしれないとも思っている。しかし、だれに伝えたところで、返事がかえってきたためしがない。葉が落ちた? 枝が枯れた? それほど放射線をあびているわけがない。それが放射能のせいだというのなら、もう人間がばたばた死んでいるはずですよ(またしてもこれだ。放射線だとは住民はいっていない、ただ異常な落葉が目につくといっているのだ)。なん百レムもの致死量をこえる放射線をあびせなければ葉が落ちたり枝が枯れたりなどということはおこらないという科学的常識をもってすれば、このあたりの風景が住民の日には普通でないとしても、いうべきことはほとんどない。目をこらしてみるのも、常識のしごとではない。木が枯れたのではないかだって? いや、それはどんなに住民が心配しているかという証拠ですよ。

しかしそれで住民の心配は解決もしないし、なぐさめられもしない。現に、庭のなしの木が葉を落とし、ひどく貧弱な実しかつけていない。牧草地の桜の木も弱ってしまっている。チャールズ・コーンリーの家の大きなカエデの木は事故のあった春いちどはきれいな若葉をつけたが夏がくるとまるで大きな穴があいたように葉を落としてしまった。りんごの木も葉を落とし、9月にはまるではだかになってしまった。ゴールズボロの岸辺の木はどれもこれも程度の差はあれ葉のない枝をつけている。松や檜のような針葉樹はいきおいがなく、ぼろぼろにみえる。

しかしそれで住民の心配は解決もしないし、なぐさめられもしない。現に、庭のなしの木が葉を落とし、ひどく貧弱な実しかつけていない。牧草地の桜の木も弱ってしまっている。チャールズ・コーンリーの家の大きなカエデの木は事故のあった春いちどはきれいな若葉をつけたが夏がくるとまるで大きな穴があいたように葉を落としてしまった。りんごの木も葉を落とし、9月にはまるではだかになってしまった。ゴールズボロの岸辺の木はどれもこれも程度の差はあれ葉のない枝をつけている。松や檜のような針葉樹はいきおいがなく、ぼろぼろにみえる。

いきおいがなく、ぼろぼろ? 私は何を基準にしているのか? 私は訪問者にすぎないじゃないか。去年の、またそのまえの年のここの風景を知っているわけではない。私は聞いたところで結局は意味のわかるはずがない無数の断片をやみくもにあつめているのではないか、消耗するだけではないかと思ったりする。事実おまえはこの人たちの心配をきくまでは、緑ゆたかな風景を車のなかからうらやましがっていたのではないか。いわれてみなければ見のがしていた程度のことだといわれても反論のしようはない。

しかしききのがしてしまうのなら、私は何をしに現地にきたというのだ。たしかに冷却塔がまぢかにみえるこのあたりでは、どの方向に目をむけても葉を落とした木がみえる。

といって、どうすればこれをスリーマイル島原子力発電所に関係づける、あるいは関係ないと断言することができるだろうか。風景はいっペんに、複雑で微妙このうえない迷路のようにひろがり、私は包囲された気分になる。事故後には野鳥のすがたもみかけなくなった、みつばちもいなくなったという。人間のこの不安は、工業化社会のつけなのではないかと抽象的にいってみることはできるが、それでは、ますますたよりない。ジェリー・フィッシャーの眼球からはなれてしまった充血した下まぶた、ジョアンののどの炎症、それに金属性の味と鋼青色の空気、どれもこれも説明されずにほうりだされている。説明しようという試みさえない。目のまえで夏の落葉をみているのはこの同じ人たちだ。なにか方法があってしかるべきではないか。のんきにかまえている余裕はない。ききかじり、なまかじりの知識こそ必要だった。

スリーマイル島の周辺で、石割啓太とかたっぱしから撮りまくった木の写真は二千枚ちかい。いまだに、それがどんな具体的方法で役にたつようになるかわかっていない。耳にきこえるもの、目にうつるもの、ことごとく目ざすかたきのしるしであるかのようにむかっていくという次第である。おろかといえば、たしかにおろかである。

が、ひとつだけいっておこう。終わるのか終わらないのか──終わるとすればどんな形で終わるのか──わからないことでも、始める権利というものがある。事故の恐怖はあまりにも大きく、私たちはその恐怖のごくごく一部を知りはじめたということにすぎないのだ。

VII

ゴールズボロ 1980年8月

一年後の夏も、こりもせずにまた現地にいった。まるで自分はドン・キホーテみたいな気分だった。実際私はひどく興奮していて、同時に、ひどく孤独だった。

実際のところ、ペンシルバニアですごした時間、往復の航空券代金などなどにひきくらべ、集めることのできた材料はひどくちっぽけなものにみえる。もちろん、すべてが金と、金に換算される時間とで計ることのできるという、私たちの得意とするあの前提があっての「コスト・べネフィット」である。そういった前提から自分が自由ではありえないという分別はもちろんある。しかし、はなはだしく能率のわるいいきあたりばったりの試行錯誤という方法論、かたきが存在するという点のような信念、自分のしていることが無意味でないといいたい自尊心、そのどれもすてることはできない。

気どりついでにセルバンテス風にいうならば、この夏の収穫のひとつは、この冒険の正しい理解につながる不思議な金属の味の物語りをまたまたただただ書きとめる章ということになる。

8月17日、日曜日の朝、ミドルタウンのバーバラ・ハイブリーさんの家から電話をかける。ききなれない、へんな発音の日本人が、まえぶれもなくかけてきた電話でテリル・ストーラーはなにかすこしあわてている風だった。どうやら週末の旅行から帰ったばかりの朝を電話でたたき起こしてしまったようだった。

彼女の家はスリーマイル島発電所から約13キロ北、ハメルズタウン、サマーセット通りにある。ゆるやかな起伏の西斜面をひらいた新しい住宅地で、間隔をおいてならぶ同じような家家の庭にはまだちいさな若い木しかみあたらない。ハイブリー嬢もこの人とははじめてである。

テリルはきれい好きの、ちょっと太めの主婦で、愛らしいといったら失礼か。写真をとったつもりが、フィルムをいれてなかったのが残念だ。同じ35歳のご主人、トーマスは高校で歴史を教えている。子どもはメレディス。八歳。シャノン、七歳。アドリアン、四歳の三人。テリルはハリスバーグで生まれ、そこでずっと暮らしてきた。この住宅地にはこの12月で三年になるという。

「三人女の子がいて、彼女たちにいってきかせたの。心配しなくていい。二度と家にもどれないときは、ほんとにもどらないんだから。私たちはみんないっしょにいるじゃない。神様に感謝しなくてはね。だけど(退避が終わって)家にもどってくると、どうしようもない現実に気づいて考えだしてしまった。そのときは本気で子どもたちにそういった。……そう、私たちの持ちものなんかに関するかぎりはね。だけど家にもどってくると、私たちの家族──主人も私も、どちらの家族も大きいの──それがみんな、ばらばらの方角へ退避したということを考えこんでしまった。もし家に二度ともどれないとしたら、どうやって連絡をとりあっただろうか。どうやって再会できただろうか。火事で家を失なった人たちはたいてい同じ場所にまた建てるでしょう。洪水で家が沈んでも、水がひけば、またもどれる。だけど原子力事故が起きれば、自分の家のそばまでいくことだってできなくなる。そう考えると、避難が終わってからひどく深刻になって、こわくて、なん日もスーツケースに荷物をまとめたまますごした。イースターまで荷づくりしたままだった。子どもたちに、ああいったのは、ほんとに本気でいったし、いまでもそれは変わっていないけど、兄弟や柿妹や友人たちをさがしだせなかったんじゃないかと思う。みんなばらばらになっていたから。ほんとに、これからなにが起こるのか、恐ろしかった」

彼女はそれまでまったく原子力発電のことなど考えてもみなかったし、こわいとも思わなかった。事故が起きたというニュースをきいても、いつもどおりの暮らしをしていたのだ。金属の味を経験したのはそんなときだった。

「そのときは、もう事故のことはきいていたけど、私にはなんの意味もなかった。というのは、原子力がなにかとか、放射能についてのいろんなこととか、まったくなんにも知らなかったんだから。それで、近所の人といっしょに教室(マクラメ・結びひもでつくるレースの教室)にいく途中だった。彼女に、なんか私のくちびるかさかさみたいというと、彼女は自分のくちびるもそうだというの。その場で私たちは彼女のリップクリームをさがしたほどよ。それで、くちびるをなめると、ふたりともへんな金属のような味がした。

そう、たぶん晩の7時頃だった、3月28日の。だけどほんとに、私が思いこんで作りあげたことじゃないと思うのは、恐怖心とかそんなものなにもなかったから。事故が起こったというのはきいてたけど、私にはなんのことか、さっぱり意味がなかったんだから」

まったくばかげた本末転倒がこのあたりにはまかり通っているのがわかる。心配のあまり小さなことが気になって、実際にはありもしなかった金属の味を感じてしまうとか、感じたように思いこんでしまったにちがいないという通説のことだ。だからテリルは、事故のことは知っていたが、ほんとに心配なんかしていなかったと強調しなければならない。きっと、金属の味も、眼の炎症も、吐き気もなにもかも、ただただ粗雑にいっしょくたに「心理的」原因から体験されたことにする野蛮きわまりないプロパガンダが、知ったかぶりの人たちのあいだで増殖されていたにちがいない。人民のうわさを管理する専門家官僚の仕事は、わずか数滴の、「心理的」とか「非科学的」とかいう単語を、言葉の水道のなかにたらしこむという簡単なことだったのではないだろうか。

「そう、帰りみちもそのことを話していたから、2時間ぐらいあとも(その味がしていた)。くちびるがへんな感じだと、いいあってたんだから。だけど、ただ空気のなかになにかがあって、くちびるが乾くんだと思っていただけで、つまり、その時は、べつになんとも思わなかった。2、3日たって考えはじめるまではね」

──その味が2、3時間つづいていたといえますか?

「そうはいえないでしょうね。教室がある家にはいると、もう気にならなかったけど、外にまたでると(感じたのだから)」

いちばん上の娘のメレディスも、おかしな味を体験したという。

「私たちはあの金曜日、そうたしかに、30日の金曜日の朝、彼女を学校へおくりだしたの。そのときもまだ、なにが起こったのか、そんなに恐がっていなかった。まだわかっていなかったんだから。それから、ラジオで、ほら、ある人たちは退避することになるとか、そういう計画について考えてるとかきいたわけ。だから、近所の人が学校へいって彼女(メレディス)を連れ帰ってくれた。家に帰ってくると彼女は、あの角のところにいた子どもたちが、空気にひどい味がしたのでたいへんだったという。彼女は金属性とは表現しなかった。なんだかわからなかったのよ。ただ空気に強い味がして自分の口がへんな感じだといっていた。そのときいったのは、それだけ。

そうね、だいたい朝の7時40分から50分のあいだで、子どもたちが角でスクールバスをまっているとき。いや、私はそこにいなかった。その日は(退避で)遠くへいくことになるまで家から外へでなかった。私たちはニュー・ジャージーのオーシャン・シティーへいったのだけど」

テリルも娘のメレディスも味を感じただけで、臭いはしなかったという。スリーマイル島の北端にある気象観測塔の記録によれば3月28日の午後は、昼から一貫して南、南南西、ないし南南東の風が時速8キロから19キロの速さでふいている。「教室」へのいき帰り、テリルと隣人は発電所の方角からふいてくる空気のなかにいたのだ。3月30日の朝7時の記録(6時52分30砂から7時7分30秒のあいだの平均)は、南南西の風、時速3.5キロ、8時には風向きが変わって北の風、2.9キロとなっているが、この風向きには不安定を意味する記号がついている。メレディスとほかの子どもたちがスクールバスをまっていたのは7時40分から50分のあいだというのだから、やはり子どもたちのところへ発電所の方角からの空気が流れていた可能性が強い。発電所からの距離は約13キロである。子どもたちがバスをまっていた時刻から約2時間まえの6時のデーターでは、南西の風、時速3.4キロとなっている。このころ、あるいは4時ごろから6時ごろ放出された気団のなかに子どもたちがたっていたのではないか。この30日午前6時というのは例の航空モニタリング・システム(AMS)という研究所のヘリコプターが発電所上空で時間あたり1,200ミリレントゲンを測定したころである。30日の中央官僚たちの大混乱の発端のひとつとなった、ひどく大きな測定値である。

(その2日まえの午後6時には、ブルックヘブン国立研究所からの測定班が発電所から北8キロから16キロで時間あたり一から二ミリレントゲンを報告している。ヨウ索131の濃度は空気1ccあたり0.00006ピコキュリーとなっている。こういった数字が、たとえばテリルの体験を説明するのに役だつことになるのかどうか私にはわからない。技術官僚的言語の世界では0.00006ピコキュリーは、国際放射線防護委員会の連続被曝許容規準1ccあたり0.003ピコキュリーより二桁もちいさい、ということにしかならない。いずれにしても、テリルがマクラメの教室にむかっていたころの数すくない、いわゆる技術的データーといえば、このようなものである。)

「彼女(メレディス)が(その味が事故に関係があると)理解していたとは思わないし、私も、彼女がそのことを私にいうまではあまり考えなかった。つまり、それではじめて二日まえの自分の体験を思いだしたんだから」

──だれかほかの人から味とか臭いのことをきいたか?

「いいえ、数ケ月たつまでは。ある集会でだった。私はハーシー地域反原子力同盟にはいっているんですよ。そこで、だれかがそのことで私になにかいったので、『そういうこと(金属性の味を感じたこと)をいった人は精神病者だなんていうことはぜんぜんないと思うわ、私自身ほんとにたしかに経験したんだから』といってやった。その時、そういうだけでも恐かった。だけど、考えれば考えるほど(いわなければと思って)その人たちにそういったのよ。心配のあまりとか、なんか想像でつくりあげるというような場合じゃなかったんだってね。とにかく当時はそれがなんだかわからなかったし、まったく無知だったんだからって。そうしたら、ポーラ(ポーラ・キニー、ミドルタウンの主婦で私はこの人からテリルのことをきいた)が私に、『パックストン・ヘラルド』(ハリスバーグの小さな週刊紙)の記事で島のそばのふたりの人のことがでていると教えてくれて、あなたは読んでる? ゴールズボロに住んでる人たちで、朝起きるとひどい、ひどい頭痛がして、口はひどい味だった。その人たちは、一セント玉か十セント硬貨を口のなかにいれて寝たみたいだったといっていた。そんなにひどい味がしたというのよ。それと朝起きたときのものすごい頭痛と。たしかに『パックストン・ヘラルド』か『ガイド』かなんかだったと思うけど…… その後、ある人、その人も金属性の味のことを調べているんだけど、そういう人がいるっていうのを知ったけど……それぐらいしか知らない。だれとも、そのことをほんとに話しあうということはなかった」

──だれからもその金属の味のことで説明を受けなかった?

「いいえ(説明されたことはない)」

──だれにもたずねてみなかった?

「いいえ(だれにもきかなかった)。みんな……いろんな人がこのことは信用できない話しだというのは、たくさんきいた。つまり金属の味なんてありもしなかったというの。それから、その調べている男の人が、いやまちがいなく実在したことだというのをきいたわけだけど、きこえないし、味もしないし、臭いもしないし、みえないといわれてるけど、あれほど空気中に放射線があれば(味を感じることが)できる、つまり、放射線は金属性の味をだすというの」

金属性の味のことで、人からきいたのはこれぐらいだという。どうやら地域の反対運動のなかでもこの事実は定着していないのだ。それどころか、そんな自分の経験をしゃべるものは変人と思われることを覚悟しなければならないらしい。テリルの経験も孤立したままだ。

私は自分のあまりにも楽観的な図式を修正しなくてはならない。不感症の官僚組織が住民のうったえに耳をかさないのなら、自分たち流の科学で、記録をつくり、世間にうったえればいい、きき伝えをたやすな、うわさをたやすなという方針でいくべきだと思っていたのだ。いまでもまちがってはいない。ただ図式は結局のところ、あまりにも単純素朴に、科学技術対人間、お役所しごと対住民運動、というものだったのを認めざるをえない。

当の住民のあいだに、事故の直接的被害や奇妙な体験をうったえる人間は「精神病質者」であるというようなうわさがはびこる可能性を充分考えてはいなかったのだ。単なるうわさではない。無知と悪意のかたまりだ。集団的偏見という昔からの疫病が、科学技術時代のコンピューター・エリートたちと手を結んでいるという図なのだろうか。

しかし、テリルのいう調査をしている人物とはだれだろうか。私はラリー・アーノルドという名前を思いだした。彼だろうか。

そうならば、彼こそ「変わった人」と思われている人物なのだ。ある日本女性の銅像が広島に原爆が落とされたニュースに涙を流したのだが、スリーマイル島事故の十日まえにも涙を流して警告をしたという記事をかいていたのを、私はみている。「パラサイエンス・インターナショナル(国際超科学協会とでも訳したらいいのか)」の主宰者だという。偏見の標的にぴったりではないか。

ペンシルバニア州議会議員スティーブン・リードがNRC委員長ジョセフ・ヘンドリーにあてた手紙というのがある。79年の11月に、伊方原発訴訟グループの荻野さんがワシントンのNRC資料公開室からさがしだしてきてくれた文書である。スティーブン・リードは、数百人の地域住民が事故当時、金属性の味、眼の炎症など八項目にわたる異常な体験をしているが、NRCはそのあとづけを怠っているではないか、最大限の努力で調査をし原因を確定するべきだと要求していたのだが、彼はどうやらラリー・アーノルド氏の報告にもとづいてかいている。その手紙には、写しの送付先として、当時の州保健局長官ゴードン・マクラウドやハリスバーグの住民グループ「TMIアラート」といっしょに「パラサイエンス・インターナショナル」の名もしるしてある。手紙を読む

NRCのハロルド・デントンからリード議員への返書は、政府機関による被曝線量評価からはそんな疾患が起こるとは考えられないというそっけない主旨だったが、文面にはアーノルド氏のことがふれられていた。つまり、多数の人間に身体的疾患があったという情報でNRCが関知する唯一のものはアーノルド氏からのものだと、わざわざかいてあり、同封の資料としてアーノルド氏からNRCあての手紙のコピーがそえられている。そこにはリード議員のあげる同じ八項目の疾患が、一字一句ちがわぬいいまわしでリストされているというわけである。

たどりなおせばアーノルド氏が出発点であることは、いうまでもない。情報は閉鎖回路を往復したということか。エネルギーと時間をかけ収集した結果を官僚にむかって投げかければ、返ってくるものがあるとしても、それはただ虚ろなこだまのようなものでしかない。いや、もっと悪い。狡猾さと悪意までみえてくるではないか──あなたがたがつかんでいる事実とやらは、国際超科学協会を名のるあの風変わりな人物のいうことではないですか。それ以外になにか確かな話しがおありですか──。実際、住民の側にその程度にまで充分な横の連絡などありはしない。有能な官僚は形式主義で責任をかわしながら、そしらぬ顔で敵の弱点をついてくる。これはもちろん私のカンで、読みとり方だ。半分は妄想だといってもいい。キツネやタヌキのしっぽは、なまじっかなことでは、つかめないのだ。

私はラリー・アーノルドにあいたかった。NRCにあてた彼の手紙には、ある情報提供者によれば、合衆国政府は10年以上まえに大気中の放射性物質の存在と金属性の味が無関係でないことを知っていたとかいてあった。ネバダの核兵器実験にたちあわされた兵隊たちの証言にかかわることなのだろうか。しかし電話をかけるとアーノルド氏はシカゴへいっていて留守だった。

デイビッド・グレイビルはミドルタウンの町の新聞『プレス・アンド・ジャーナル』の記者兼カメラマンである。二八歳。住民グループ「ペイン」──People Against Nuclear Energy──のジム・ハーストに金属性の味を体験した人をさがしているというと、グレイビルの名をおしえてくれた。グレイビルの味についての話は、こまかな点までしっかりしていて印象にのこっているというのだ。8月28日、『プレス・アンド・ジャーナル』で彼にあった。

「水曜日(3月28日)の午前中メトロポリタン・エディソン社があそこ(すぐ目のまえに発電所のみえるサスケハナ川の東岸にあるPRセンター)でやった記者会見からでてきたのは、自分ではたしか10時半から11時半ごろだと思う。いっしょにいたもうひとり(ジョー・スーケル)は9時半か10時半だったろうと思っていたが、時間については、それ以上思いだせない。観測(PR)センターから441号道路のむこう側(というのは発電所より)にとめてあった車へと道をわたっているときに、口にある感じがするのに気づいた。金属の味のような、というより表わしようがない、言葉で表現するのはすごくむつかしい。

いや、ちくちくという感じじゃない。ちょうど……そう、こういったらいいかな。遊園地にいくとバンピング・カーというのがよくあるだろ、あれからおりたときに、こういういやな味が口のなかに残る、あれににてるといえるかな。天井の電気火花のせいかどうか知らないけど。バンピング・カーは金属の天井に接続してるようになっていて、それで電力をとるようになってるだろう。たぶん、あれ(火花)のせいかもしれない。とにかく、できるだけそれに近い味をいえば、そういう味といえるかな。いやな金属性の味だ。(東京の後楽園遊園地にはダッゼムという名まえで、これがある。入園料700円とのりもの代200円をはらって、ためしにのってみたが、絶縁がよいためか味は感じなかった。──筆者)とにかく、(そのときは)なんかの冗談をいった。つまり、この味は発電所から放出しているものに関係があるにちがいないっていう内容だった。そのとき、そういう感じだったのは、それまでうけた教育と、放射線はみえないし、臭いもないし、味もしないと信じていたからで、学校でも(彼は教師をしていたことがある)生徒にそう教えていたし、そんなことがあるはずがないと思っていた。(だから)そんなふうにいったのは冗談だった。つぎの日になると、住民がそんな同じような金属の味についてしゃべっているのがきこえてきて、あそこで起こつていることが、この味の原因かもしれないと考えだした。だけど、まだそのときも、いやいまでも、放射線は味も臭いもしないと信じている。だけど、発電所が放出していたタンクのなかの空気に味がついていたという可能性はある……しかし、そうだったとしたら、やっぱり、そのとき空気中には相当の濃度のものがあったという意味なんだろうから、まったくよろこべないんだけど。

それからつぎの日、金曜日、二日後ということになるかな。いつもの広告とりをやって帰るところだったから、早ければ2時、遅ければ5時、そのあいだの時刻だったけど、私は丘の上にいた。(地図をひろげ、発電所のちょうど東1.8キロにあるペックス通りとザイアン通りの交差するあたりにしるしをつける)いいかい。たぶん、ここだった。写真をとっていたから、それを調べれば、もうすこし時刻についてわかるかもしれない、陽のかたむきぐあいでね。とにかく私は写真をとっていて、車をみたんだ。どういう順番だったか忘れた、この味が先だったのか、車がそこにきたのが先だったかわからない。

それからつぎの日、金曜日、二日後ということになるかな。いつもの広告とりをやって帰るところだったから、早ければ2時、遅ければ5時、そのあいだの時刻だったけど、私は丘の上にいた。(地図をひろげ、発電所のちょうど東1.8キロにあるペックス通りとザイアン通りの交差するあたりにしるしをつける)いいかい。たぶん、ここだった。写真をとっていたから、それを調べれば、もうすこし時刻についてわかるかもしれない、陽のかたむきぐあいでね。とにかく私は写真をとっていて、車をみたんだ。どういう順番だったか忘れた、この味が先だったのか、車がそこにきたのが先だったかわからない。

彼らはNRCの人間だったと思う、連邦政府の車だった。……いや、EPA(環境保護庁)はまだきてなかったと思う。EPAがたくさんきたのは土曜日になってからだと思う。あれはたしかにNRCの人間だった。運転しているのがひとりと、助手席にひとりいて、助手席の男が窓から計器をつきだして測定をしてた。彼に測定値をたずねると、いや、まったくなんにもなしさ、というかともかくそういう内容のことをいうんだよ。私はさらにしつこくたずねて結局、私には教えないんだということがわかった」

彼は、その連邦政府の車が丘をなんどもあがったり、おりたりしているのをみていた。おなじところをいったりきたりしているのは、なにか線量計がキャッチして、それをつきとめるためだ、なにかあるにちがいないと彼は考えている。

「その丘のうえにいるとき、口のなかに、このすごく強い味がしだした。そのあと(車にのって)家にかえりつくまで、だいたい5分、10分だったかもしれないけど、ずっとこの味がしていた。いや、10分もながくなかったかもしれない。5分ぐらいだ。(家についてから)なにか食べたか、ロをゆすいだか、どっちだったかおぼえていないが、(味をけそうと)なにかして、妻にそのことをいったのはおぼえている。発電所でなにか起きてるらしいということもあって、かなり動揺したのもおぼえている。風は発電所から丘にむかって直接ふいてきていた。あの人たちが私に、線量が低いとも、どれくらいかともいわなかったので、ずいぶん動揺したのをおぼえている」

彼が車からおりて丘のうえで写真をとったりしていたのは、15分ぐらいのあいだだったという。その15分のどの時点で、金属の味を感じはじめたのか思いだせないが、水曜日のときよりも、ずっと強い味だったという。その後、車にのって家につくまでの五分ぐらいのあいだ味はつづいていた。とすれば、やはり、なにかの物質が、彼の口のなかに付着して存在しつづけたのではないか。テリル・ストーラーと隣人のくちびるをかさかさにしたのと同じ種類の物質なのだろう。なんらかの核種そのものなのだろうか。あるいはそれによってイオン化されたなにかか? 遊園地のバンピング・カーにのったときの味とは、乾電池の極を舌にあて、反対極に指をふれたときに感じるあの味ではないだろうか?

3月30日金曜日の風向き、風速データー(スリーマイル島気象観測塔)をみると、

午後2時 南南西(不安定)毎時4.6キロ午後3時 東南東(安定)毎時7.7キロ午後4時 東(安定)毎時7.2キロ午後5時 南東(安定)毎時5.6キロ

となっている。デイビッド・グレイビルは幅をもたせて2時から5時のあいだといっていたが、可能性がつよいのは、南南西(不安定)となっている2時ごろかもしれない。発電所は彼のいた丘から日のまえにあり、風はまっすぐ丘のほうへ、つまり西から東へとふいていたというのだから。もちろん気象観測塔のデーターが、すべての局地的な気象をあらわしているわけではない。地形によってさまざまな風がふくことも考えなければならない。日射をうけた丘の傾面へと、2キロもの川幅のサスケハナ川から川風がふいていたかもしれない。

しかし、いずれにしても、奇妙なことに、NRCの記録のなかにはこのころの環境中の放射線レベルについての地上サーベイ・データーがまったくみあたらないのだ。いわゆる緊急経過報告書にあたるPNO(PreliminaryNotification)のなかにも、この30日の午後の測定値はほとんどまったくでてこない。いったいどうしたことなのだろうか。

NRC以外の記録もさがしてみたが、周辺での放射線レベルについては、まだ手がかりになりそうなものをみつけられないでいる。ケメニー委員会(大統領の任命したTMI事故特別調査委員会)の公衆被曝量評価タスク・グループの報告書をみると、午前5時半ごろから午前9時すぎまでに、環境中の放射線レベル測定記録は八つあるが、それ以降は午後7時45分までひとつもない。午前9時6分の記事は「充填タンクからの放出後、島の真南サスケハナ川西岸で13ミリレム/時の敷地外測定値。メト・エド社は、気象データーとあわせて考えると、これがタンクからの放出による敷地外線量としては最大であると感じている」と、なにやら心もとない。これ以降は6時まで完全に空白なのだ。6時の記事は、現場にいるべティス原子力研究所のスタッフからブルックヘブン国立研究所にIRAP(連邦政府官庁間放射線援助計画)チームを待機させるよう要請の電話があったというブルックヘブン研究所の記録である。その後は、7時四五分に、「観測センター」で空気1ccあたり0.001ピコキュリーのヨウ素131検出の記録、8時1分に、ヘリコプターが二号炉上空180メートルで1,200ミリレントゲンを測定という記録になっている。

グレイビルのみた連邦政府の車が丘をのぼりおりして測定していたはずの記録はどこへいったのか。私はどうやら、事実と記録の隠蔽を疑わなければならないところまできてしまった。

VIII

ヘンドリー委員長「2ないし4ノットの風で、そいつ──その先端はすでに5マイルラインをこえてしまっている」 3月30日午前10時前、NRC の秘密会議では、北東方向へのびる気団のことが語られていた。(想像図)

正直なところ私には、事故3日目金曜日の午前6時ごろAMSのヘリコプターが、あるいは8時ごろ電力会社のヘリコプターが格納建屋の上空で記録した1,200ミリレム/時という数字にどんな意味があるのかわかっているとはいえない。ただ、それが環境中で記録された線量のうち私たちが入手できる最高値であり、NRC首脳部を動揺させたあの1,200ミリレムだと知っている。

その後の専門家筋の推定評価では、この1,200ミリレムなどは最高値ではありえない、事故一日目から二日目にかけては、その数倍、数十倍もの水準で放射性ガスは放出されていた、ということになっている。

だとすればと私は不思議に思う。ヘリコプターがモニタリングをはじめたのは事故一日日の午後2時ごろである。三日日の朝までヘリコプターは炉の上空をあるいはごくちかくを、とばなかったのだろうか。あるいは、善意に解釈して、数回の飛行、数回の旋回などは役にたたないほど放出のパターンは不規則でとらえがたいものだったろうか。放射能のもれでているはずの排気口にどんなにちかづいてもとらえられなかったというのか。責任者たちは異口同音にいうにちがいない、私の知るかぎりこれ以上大きな測定値はございませんと。

私はますます不思議になる。それならばなぜ事故中の最高値をヘリコプターがキャッチした三日目、夕刻までの地上サーベイ・データーが存在しないのだろうか。なんのためのモニタリングなのか。1,200ミリレム/時が警戒をうながすこれまでの最高値ならば、地上サーべイ・チームも周辺で最大の線量を記録する可能性が大きいはずではないのか。

こういった疑問のかずかずをきれいさっぱり解決してしまう思考の特効薬がないわけではない。つまり、すべてはただただ混乱と欠陥の集合だったのだと。あるいは、素人にはわかるわけはないよという手がある。しかし、これは保留にしておこう。この事故が、専門家にしかわからない事象と、説明されていない住民の体験という、ふたつのことがらの平行線のままのたし算であっていいわけがない。ちんぷんかんぷんの技術的データーの洪水のまえで私はとんでもない見当ちがいをしそうで、自信を失なってしまうが、試行錯誤の階段ののぼりおりをやめてしまうわけにはいかない。

事故から数週間もあとになって発表された推定計算からわかることは、事故一日目と二日目に、だれも予期しなかったほど大量の放射能が放出されていたらしいということだ。3月28日の晩からほぼまる一日、だれも気づかないうちに毎秒数十キュリーの放出率だったという。しかしスリーマイル島周辺でモニタリングをはじめていた電力会社、州政府、連邦政府機関のどの測定班からも、ワシントンの原子力規制委員会NRCを動揺させるほど深刻な放射線水準は報告されなかったといわれている。NRCは環境への放出がたいしたことはなさそうなので安心していたというのだ。(日本の原子力安全委員会の調査報告書をみると、二日目午後2時10分にヘリコプターが排気塔の上空5メートルのところで3レントゲンを記録したとかかれている。三日目の問題の1,200ミリレントゲンは高度180メートル、つまり標高約90メートルのスリーマイル島の地上から90メートル、排気塔から40メートル上空での数値で、二日目午後2時10分の排気塔からわずか五メートルでの3,000ミリレムとは比較にならないほど重大だったのだろうか。)

そうだとすれば、モニタリングがまったくあてにならないか、あるいは実際には深刻きわまりない測定値があってもNRCにまでは伝わらなかった、という問題になる。

30日金曜日のNRCの動揺は、報告された1,200ミリレントゲンを上空での測定値ではなく地上での測定値、それも敷地外のものであると誤認したためにおこったという筋書きが伝えられている。が、これは眉に唾してきかねばならない。三日目金曜日の午前中、1,200ミリレントゲンの報告をうけたNRC技術官僚たちは、それが地上での測定値でないことをはっきり理解していたように思われるのだ。現地からの連絡をうけたゴシックNRC対策部長との会話でデントンは計算によれば毎秒63キュリーの放出がありえるとしゃべっていた。

「毎秒六三キュリーとでたところだ。計算を説明できないが、どういう意味かといえば、もしそれが正しければ、われわれが把握しているshutdown rate(運転停止のときの放出率か?)にてらしあわせて、きのうの北門での測定値とてらしあわせて、きのうの三倍程度ということになり、その1,200ミリレムに合致する」

放出率が三倍というのか、その結果の線量が三倍になるというのかわからないが、前日29日木曜日の測定値は西の敷地境界で20から30ミリレントゲン以下・最高150ミリ(午前6時まで)、敷地内5から10ミリ・北駐車場で40ミリの最高値(正午まで)、敷地内風下1から30ミリ・時おり80から100ミリ(夜中まで)となっている。被曝線量はどれを三倍してみたところで1,200ミリにははるかにたりない。敷地内の測定値でさえ10倍にもしなければ1,200ミリにならないのだ。だからNRCが1,000ミリを地上線量と考えていたとは思えない。

疑わしい証拠はまだある。いや、これは決定的ではないかと思う。

ケネディー委員 塔のところで1,200ミリレムだって?

デントン はい、そうです。まちがいありません。もちろんひろがっていけば、さがります。知事になんて伝えたものか、苦心しています。避難をどうするか、知事は正確な情報を求めているもんですから。

ギリンスキー委員 ずいぶん高いじゃないか。

ブラッドフォード委員 実際にはどうしようというのかね。

ゴシック いまは対策なしです。AMS機が測定しています。しかし、突然のことですから、まだ対策をたてていません。

フォーチャードNRC広報部長 州庁にいる部下から電話があって、知事は電力会社からの情報はあいまいなので、NRCからの助言がほしいといっています。

デントン データーを得るのは、まったくむづかしい。事が起こってからデーターが手にはいるというふうだ。彼らは今朝バルブをあけた。圧力を下げるために。だれも知らないうちに毎秒六キュリーの量で放出していた。われわれがあわてて体制をたてたときには、もうとまっていたようです。一時間から一時間半ほど出していたらしい。

ギリンスキー委員 格納容器からなのか。

デントン 格納容器にでた冷却材です。まず、廃ガス減衰タンクか補助建屋に出して、そこから普通のルートで排気したようです。われわれの計算によれば、1マイルのところで170ミリレム、2マイルでその半分、5マイルで17ミリレムです。今はとまったようですが、放射能の雲が北東に向かっています。州警察には、5マイルまで避難させるよう指示したんですが、実施されたかどうかは……

フォーチャード 知事はそれを公式のものにするため、われわれからの文書を求めているんです。

ヘンドリー委員長 ハロルド(デントン)君、雲は細ながくのびているんだろう。いまどこにあるかわかるかい。もし、雲の方向に5マイルの範囲で退避命令をだしても、雲がとおりすぎてからのことにならんかね。

デントン まだ、やってないとしたら、後手にまわるかもしれません。もう、通りすぎたんではないでしょうか。

ギリンスキー委員 風速は? 知らないかね。

デントン 天候はわかりません。

ケネディー委員 調べさせろ!

デントン もし、ほんとうに、雲のとおるまえに退避しようというのなら、こんなところで死を待っているより、すぐにはじめるべきですよ。個人被曝量を小さくすることができないとしても、まだ集団線量を減らすチャンスはある。

ブラッドフォード委員 致死量のことじゃないってことは、はっきりさせておかないとね。

(3月30日NRC秘密会議の記録、高木仁三郎編『スリーマイル島事故の衝撃』社会思想社より)